MEINE HEIMAT

1951

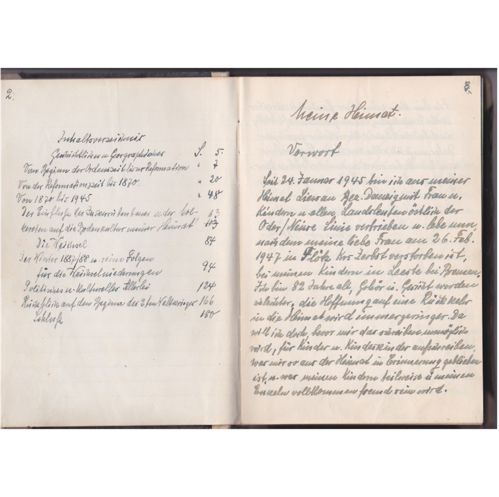

Inhaltsverzeichnis

Geschichtliches u. Geographisches S. 5

Vom Beginn der Ordenszeit bis zur Reformation “ 7

Von der Reformationszeit bis 1870 “ 20

Von 1870 bis 1945 48

Der Einfluss des Zuckerrübenbaues u. der Mol-

kereien auf die Bodenkultur meiner Heimat 63

Die Weichsel 84

Der Winter 1887/88 u. seine Folgen

für die Weichselniederungen 94

Politisches u. kulturelles Allerlei 124

Rückblick auf den Beginn des 2ten Weltkrieges 166

Schluß 180

Meine Heimat.

Vorwort

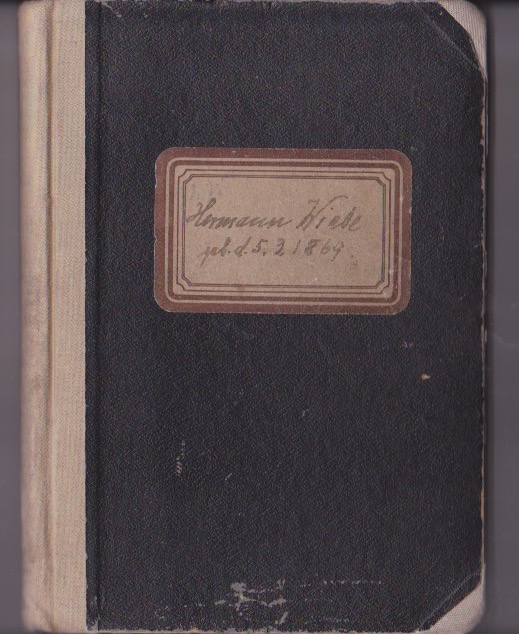

Seit dem 24. Januar 1945 bin ich aus meiner Heimat Liessau Bez. Danzig mit Frau u. Kindern u. allen Landsleuten östlich der Oder/Neisse Linie vertrieben u. lebe nun, nachdem meine liebe Frau am 26. Feb. in Flötz Krs Zerbst verstorben ist, bei meinen Kindern in Leeste bei Bremen. Ich bin 82 Jahre alt, Gehör u. Gesicht werden schlechter; die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat wird immer geringer. Da will ich doch, bevor mir das schreiben unmöglich wird, für Kinder u. Kindeskinder aufschreiben, was mir so aus der Heimat in Erinnerung geblieben ist, u. was meinen Kindern teilweise u. meinen Enkeln vollkommen fremd sein wird.

Ich bin kein zünftiger Geschichtsschreiber u. die Unterlagen, die ich gesammelt hatte, sind bei der Flucht alle verloren gegangen. Daher muss ich alles aus dem Gedächtnis schreiben. Dabei wird mancher Fehler unterlaufen, wofür ich den Leser jetzt schon um Entschuldigung bitte.

Leeste b. Bremen d. 18. April 1951

Hermann Wiebe

1 Geschichtliches und Geographisches

a. Vor der Besitzergreifung durch den Deutschen Ritterorden 1228

Nach Angaben der deutschen Geschichtsschreibung ist den Phöniziern schon vor Christi Geburt die Bernsteinküste Ost u. Westpreußens bekannt gewesen, u. aus den Urnenfunden, auch in meiner Heimat, dem großen Marienburger Werder, soll sich ergeben haben, daß in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in Ost u. Westpreußen germanische Stämme gelebt haben. Als dieselben in der Völkerwanderungszeit, scheinbar freiwillig, das Land verlassen hatten, rückten slawische Völkerstämme in die leer gewordenen Gebiete. Ob die, östlich der unteren Weichsel 1228 ansässigen, Preußen oder Pruzzen, auch dazu gehörten, weiß ich nicht. Jedenfalls lagen sie mit den slawischen Polen u. Masuren im Streit, der den Herzog von Masowien veranlaßte, den deutschen Ritterorden gegen die, damals noch heidnischen Prußen um Hilfe zu bitten. Aber westlich der Weichsel saßen damals fraglos slawische Stämme u. wahrscheinlich auch bis an die gegenwärtig so heiß umstrittene Oder/Neisse Linie. Aber Pommern u. Schlesien waren ohne Kampf, schon im 15. u. 16. Jahrhundert, deutsch geworden u. das Weichselmündungsgebiet, meine Heimat, ist überhaupt erst durch Eindeichung der Weichsel u. Nogat durch den deutschen Ritterorden im 13. Jahrhundert, bewohnbar geworden u. dann sofort mit deutschen Bauern u. Handwerkern u. Kaufleuten aus Westdeutschland besiedelt worden. Für das Danziger Werder dürfte das gleiche gelten. Westpreußen ist dann von 1310, wo es ohne Krieg durch Verträge mit den pommerellischen Herzögen u. den Markgrafen von Brandenburg, die das Land zeitweise unter ihre Herrschaft gebracht hatten, an den Ritterorden gekommen u. etwa 1460 durch Personalunion an die Krone Polen gekommen u. bis 1772 zusammen mit den östlich der Weichsel u. Nogat gelegenen Kreisen Marienburg, Elbing, Stuhm, Graudenz, Kulm und Thorn (altes Ordensland) dort verblieben.

b. Vom Beginn der Ordenszeit bis zur Reformationszeit u. der Einwanderung der mennonitischen Holländer

Der Orden hatte zunächst schwere Kämpfe mit Prußen und Littauern zu bestehen, umso staunenswerter ist es, daß er neben diesen Kämpfen u. dem Aufbau der Burgen, Städte und Dörfer noch die Eindeichung der Weichsel u. Nogat von Thorn abwärts bis zur Ostsee resp. dem frischen Haff durchführen konnte. Die Deiche werden ja anfänglich vielleicht nur gegen Sommerhochwasser geschützt haben. Aber, wer einmal Erdarbeiten gemacht hat, kann ungefähr ermessen, welche Riesenarbeit an Hand u. Spanndiensten notwendig war, um auch nur Sommerwälle auf diesen vielen hundert Kilometern aufzuschütten. Die Dörfer in den drei Werdern (Danziger Werder, großes Marienburger Werder u. kleines Marienburger Werder, östlich der Nogat) werden im allgemeinen wohl schon im 13. Jahrhundert angelegt sein. Ihre Gründungsurkunde haben sie wohl aber zumeist erst im 14. Jahrhundert u. hauptsächlich in der langen Regierungszeit Winrich von Knipprode’s1350-1383, in der höchsten Blütezeit des Ordens erhalten. Ich habe vor meinem Umzug nach Liessau im Jahre 1909 – 16 Jahre in Brodsack gewohnt, bin in beiden Dörfern zeitweise Gemeindevorsteher gewesen u. habe sowohl die Abschrift der Gründungsurkunde von Brodsack aus dem Jahre 1383 u. von Liessau aus dem Jahre 1352 in den alten Gemeindeacten gefunden u. die Letztere dem Archiv in Danzig zur Aufbewahrung übergeben. Gleichzeitig mit der Gründung u. Besiedlung der Dörfer in den Werdern, wurde auch die Entwässerung geordnet u. ausgebaut.

Es bestanden bis in die neueste Zeit 3 große Entwässerungspolder ziemlich gleichmäßig 22000 ha umfassend. Polder I: Das Linaugebiet, an der einen Seite von der Hauptweichsel u. Elbinger Weichsel begrenzt, auf der andern Seite von den Dörfern Damerau, Gr. Lichtenau(teilweise), Parschau, Trampenau (teilweise), Neuteichsdorf, Bröske, Ladekopp, Orloff, Orlofferfelde, Platenhof, Tiegenhagen, Tiegenort, Grenzdorf, Frisches Haff.

Polder II: Das Gebiet der Jungferschen Lake an der einen Seite begrenzt von der Nogat u. der Elbinger Einlage, an der andern Seite von den Dörfern Blumstein, Herrenhagen, Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz, Lindenau, Niedau, Marienau (teilweise), Rückenau, Fürstenau, Tiegenhof, Petershagen, Altendorf, Stobbendorf.

Polder III: Das Gebiet der Schwente, in ihrem Unterlauf Tiege genannt, umfaßt alle Dörfer u. Ländereien südlich der Eisenbahn Dirschau-Marienburg, sowie die nördlich dieser Bahnstrecke gelegenen Dörfer Liessau, Kl Lichtenau, Altenau, Heubuden, Warnau, Kaminke, Tragheim, Irrgang, Eichwalde, Brodsack, Tannsee,Marienau (teilweise), Leske,Trampenau (teilweise), Trappenfelde, Gr. Lichtenau (teilweise), die Städte Neuteich u. Tiegenhof.An dieser Zugehörigkeit zu den einzelnen Poldern hat sich seit der Ordenszeit kaum etwas geändert; nur in den tiefstgelegenen Ländereien, zunächst dem frischen Haff sind bei den sehr erheblichen Regulierungsarbeiten zwischen den beiden Weltkriegen kleinere Entwässerungspolder den vorseitig genannten 3 großen Poldern zugeschlagen worden. Auch über die Entwässerungskunst der Ordenszeit muß man staunen. Und wie sorgfältig sind die tiefergelegenen Ortschaften davor geschützt worden, daß sie von den höher gelegenen Dörfern nicht überwässert werden! Auch wenn die höher gelegenen Dörfer darunter litten, daß sie ihr Wasser um die tiefer gelegenen herumführen mußten, so durften sie unter keinen Umständen, etwa durch einen kleinen Durchstich, ihr Wasser auf die tiefer gelegene Nachbarschaft loslassen. Die Werderländereien wurden durch zahlreiche Gräben zerschnitten, die wohl in der Ordenszeit sämtlich der Entwässerung dienten, die Wege (Triften) waren mit Kopfweiden bepflanzt, die, besonders nachdem die Wälder mehr u. mehr verschwunden waren, das Brennholz lieferten. Die Höfe sind zur Ordenszeit wohl kaum größer, wie 1-2 culm. Hufen =16 ½-33 ha gewesen. Bauernhäuser u. Höfe aus der Ordenszeit waren im 16. Jahrhundert wohl nicht mehr vorhanden. Einige Dorfkarten aus der Zeit zwischen 1500 u. 1600 waren in den letzten Jahren noch vorhanden, z.B. aus Zugdamm im Danziger, u. aus Gr. Lichtenau u. Gr. Hausdorf im Großen Werder. Sie zeigen fast gleichmäßig kleinere Vorlaubshöfe, die aber die Vorlaube nicht, wie in den Bauten unserer Werder zwischen 1700 – 1850 an der vorderen Langseite, sondern am Giebel zeigen, der nach der Straße gerichtet ist. Holz war damals u. blieb bis in meine Zeit, also bis 1900 das Baumaterial für die Gebäude in den Werdern.

Die Linau, welche die Hauptentwässerungsader des unter I genannten Entwässerungspolder war, hatte verschiedene Nebenflüsse, die der Entwässerung mehrerer Dörfer dienten. Es waren die Gr. Lichtenauer Vorflut u. die Schöneberger Vorflut. In diese Vorfluten mündeten die angrenzenden Dörfer mit ihren Hauptwassergängen, die wiederum die Abwässer der kleineren Gräben aufnahmen. Vorfluten und Hauptwassergänge unterstanden der Aufsicht der Deichgrafen (die seit 1870 Deichhauptmann genannt wurden) u. den ihnen unterstehenden Deichgeschworenen u. in den einzelnen Dörfern den Schulzen (Gemeindevorsteher). Der Boden war durchweg Schwemmland u. ein Geschenk der Weichsel u. lag in verschieden starker Schicht auf früherem Meeresboden. Diese Schicht war in den oberen Teilen der Werder 1-3 Meter dick u. viel stärker als in der sogenannten Niederung, den tiefergelegenen Teilen des Werders. Zumeist waren die Böden durchlässig u. bedurften scheinbar keiner Dränage, die ja auch unbekannt war. Wo es notwendig war, mußten die Gräben enger aneinandergelegt werden.

Der Boden war aber dort nicht so gleichmäßig, wie man nach seiner Entstehung zu urteilen, annehmen mußte. Es gab sehr schwere Lehmböden, Böden mit schönstem mildem Lehmboden, hauptsächlich an den Deichen der Weichsel u. Nogat entlang, die leider oft durch Deichbrüche verwüstet u. mit Stromsand überschüttet u. dadurch mehr oder weniger stark verschlechtert wurden. Aber, abgesehen von den versandeten Flächen, war der ganze Werderboden bestes Weizenland u. muß schon sehr bald nach der Besiedlung reiche Erträge gebracht haben u. die Bauern übermütig gemacht haben, wie verschiedene Erzählungen dartun. Z.B. sollen sich die Gr. Lichtenauer Bauern einmal den Hochmeister aus der benachbarten Marienburg zum Essen eingeladen haben. Als Sitzgelegenheit standen hölzerne Tonnen um den Tisch. Als der Hochmeister diese schäbige Sitzgelegenheit tadelte, erklärten ihm die Bauern, daß er noch nie auf so kostbaren Stühlen gesessen habe. Die Tonnen waren nämlich mit Gold gefüllt. Zur Strafe für diesen Übermut mußten die Bauern einen Turm für die Befestigungswerke der Marienburg, unweit der Nogat, bauen u. den Mörtel dazu anstatt mit Wasser, mit Buttermilch einrühren. Der Turm bekam den Namen „Buttermilchturm“ u. hat den Namen bis auf den heutigen Tag behalten. Er steht, wenn man vom großen Werder über die eiserne Nogatbrücke nach Marienburg fährt, sofort hinter dem Nogatufer, unmittelbar neben dem Bahnkörper, wo der Marienburger Mühlengraben in die Nogat mündet.

Doch bin ich von meiner Beschreibung der Entwässerung des großen Werders etwas abgeschweift. Als 2. Polder der Entwässerung habe ich das Gebiet der Jungferschen Lake genannt. Sie hat ebenfalls mehrere Hauptflüsse oder Nebenflüsse, die hier sonderbarer Weise „Laken“ genannt werden. Da giebt es eine Lindenauer Lake u. eine Schadwalder Lake u. noch mehrere Hauptwassergänge, die sich alle in Krebsfelde am sogenannten Schleusendamm in die Jungfersche Lake ergossen. Letztere mündete bei Jungfer in das frische Haff, während die Linau durch ihren Mündungsarm Preesnick, unweit Tiegenort, in das Haff mündete, u. zwischen beiden Mündungen befand sich noch die Mündung der Tiege oder Schwente. Die Letztere hatte im Oberwerder, nachdem sie sich bei Neuteich in 2 Arme, die große u. kleine Schwente geteilt hatte, von denen die große Schwente über Leske, Tralau, Heubuden, Altmünsterberg u. Wernersdorf bis in die oberste Spitze des Werders reichte u. die kleine Schwente über Trampenau,Trappenfelde bis Altenau reichte u. hier von sogenannten zahlreichen Hauptwassergängen, die dort zusammenliefen, gebildet wurde. Dazu gehörte auch der „hohe Graben“, die Entwässerung für Liessau, der Schmerblockgraben, die Entwässerung für Kl. Lichtenau.

Entwässerung für Altweichsel

Unterhalb Neuteich mündete dann noch die Eichwalder Vorfluth u. die Tannsee-Tragheimer Vorfluth in die ungeteilte Schwente, wie auch die Dörfer hieran u. Tiege durch Wasserschöpfwerke ihr Wasser in die Schwente beförderten. Doch das gehört einem späteren Kapitel an.

1466 war dann das Kapitel „Ordenszeit“ für meine Heimat, das Weichselmündungsgebiet, abgeschloßen. Die stolze Marienburg war den Polen übergeben u. dazu noch weite Gebiete des ursprünglichen Ordenslandes, östlich der Weichsel, zu denen auch meine Heimat, das große Marienburger Werder gehörte. Der Orden hatte seinen Sitz nach Königsberg i.Pr. verlegt und erholte sich in seiner damaligen Gestalt nicht mehr.

Über die Gründe, die zum Zusammenbruch des einst so blühenden Staatswesen führten, ist von berufenen u. unberufenen Geschichtsschreibern viel geschrieben worden. Die Wirtschaftspolitik des Ordens, die von den aufstrebenden größeren Städten des Ordenslandes, besonders Danzig, Elbing u. Thorn, als unlautere Konkurrenz angesehen wurde, die beginnende Zuchtlosigkeit der Ordensritter, die doch das Gelöbnis der Keuschheit u. Ehelosigkeit abgelegt hatten, der mangelhafte Nachwuchs im Kollegium der Ordensbrüder, die Weigerung der im Grunde landfremden Ordensritter, dem Landadel u. den Städten einen entsprechenden Anteil an den Regierungsgeschäften einzuräumen, hatte schon vor der Schlacht von Tannenberg 1410 zu Zwistigkeiten zwischen dem Orden und seinen Untertanen geführt. Und als die Schlacht von Tannenberg dann für den Orden verloren war, brach die Feindschaft gegen den Orden in vielen Städten u. auch bei vielen adligen Herren offen aus. Ja, man sagt, daß diese Feindschaft schon in der Schlacht eine Rolle gespielt habe u. regelrecht Landesverrat verübt worden sei. Jedenfalls begaben sich Städte u. Landadel sehr bald unter den Schutz des Polenkönigs, wohl, weil sie, von der schon damals in Polen herrschenden schlappen Regierungsweise persönliche Vorteile für sich erhofften. Und so kam es dann, daß der vollkommen machtlos gewordene Orden es sich um 1454/1466 gefallen lassen mußte, daß ihm das ganze Land westlich der Weichsel, u. von dem Gebiet östlich der Weichsel, also dem ursprünglichen Ordensland, die Kreise Marienburg, Stuhm, Graudenz, Kulm, Thorn, Elbing u. das Bistum Ermland mit seinem Bischofssitz Frauenburg entrissen wurden. Besonders das letztere Gebiet zerfetzte den Rest des Ordensstaates noch furchtbar. Marienwerder blieb zwar beim Orden, aber die Niederung vor seinen Toren bis zum Weichselstrom wurde polnisch. Tiefe Trauer muß heute noch u. heute erst recht jeden Deutschen erfüllen, der diese Entwickelung mit einigem Interesse verfolgt. Mancher sagt, der Orden hatte seine Aufgabe erfüllt u. mußte abtreten. Das mag richtig sein, aber daß dabei eine Polonisierung mit in Kauf genommen werden mußte, ist uns Deutschen doch noch heute recht schmerzlich. Der Orden bestand dann noch in kümmerlichster Weise, bis er von seinem letzten Hochmeister, Albrecht von Hohenzollern, 1525 zum weltlichen Herzogtum gemacht wurde, das aber noch dem Polenkönig lehnspflichtig wurde.

Von der Reformationszeit bis 1870

In der Reformationszeit hatten sich außer den Lutheranern u. Calvinisten noch einige andere kleinere Gruppen vom Katholizismus getrennt, darunter auch die sogenannten Taufgesinnten, die später Mennoniten genannt wurden. Sie hatten ihren Ursprung in der Schweiz, gewannen aber auch bald in den Niederlanden viele Anhänger. Sie waren sich zwar in dem Bestreben: los von Papsttum! einig, hatten aber einige wesentliche Unterschiede gegenüber den andern Protestanten. Sie verwarfen die Kindertaufe u. lehrten, daß der Mensch erst auf den Namen Christi getauft werden dürfe, wenn er seinen Glauben persönlich bekannt habe, also wenn er soweit erwachsen wäre, daß er die Tragweite seiner Aufnahme in den Bund der Christen begreifen könne, also etwa im Alter von 16-20 Jahren. Dann verwarfen die Mennoniten den Eidschwur u. den Kriegsdienst. Diese 3 Grundsätze haben den Mennoniten viel Anfeindung, nicht nur von den Katholiken, sondern auch von den Lutheranern u. Calvinisten eingetragen. Aber die Glaubenstreue der Mennoniten war bewundernswert. Sie nahmen den Tod auf dem Schaffot oder in den Gewässern der Schweiz u. die Vertreibung aus ihrer Heimat auf sich, aber an ihrem Glauben hielten sie fest. Als um 1550 in den damals spanischen Niederlanden unter Philipp d. II von Spanien erneut große Verfolgungen der Protestanten u. der Mennoniten besonders einsetzten, flohen viele Anhänger des mennonitischen Bekenntnisses zuerst nach Preußen u. Danzig, die beide schon etwa 1525 evangelisch lutherisch geworden waren. Aber an beiden Stellen stießen sie auf den Widerstand der evangelischen Geistlichkeit. Zwar war der Herzog in Preußen tolerant u. wollte die fleißigen, der Entwässerungskunst kundigen Holländer gerne in seinem menschenarmen Lande halten. Aber das Drängen der Geistlichkeit u. besonders Luther’s, der ja von jeher Ratgeber u. Vertrauensmann für den Herzog gewesen war, bewogen denselben, die Einwanderer wieder des Landes zu verweisen oder wenigstens ihnen das Leben so zu verleiden, daß sie freiwillig wegzogen. Da bot sich plötzlich in dem benachbarten polnischen Preußen eine große Siedlungsgelegenheit für die holländischen Bauern, die mit der Entwässerungskunst aus der holländischen Heimat vertraut waren. Vom Drausensee bis nach Danzig, am frischen Haff entlang, bestanden damals noch keine Deiche, u. bei hohem Wasserstand im Haff, drang das Wasser weit ins Land u. machte dieses Land zum Teil ganz u. zum Teil wenigstens zeitweise unbenutzbar. Große Teile dieses Landes im großen Werder gehörten zur Starostei Tiegenhof, die damals an einen Danziger Bankier verpfändet war. Dieser u. auch andere Danziger Kaufleute, die sogenannte morrastige Gründe besaßen, u. auch die Krone Polen, die viel von diesen morrastigen u. bisher unbrauchbaren Gebieten besaß, nahmen die entwässerungskundigen Holländer gerne auf ihren Gebieten auf, und wenn auch Danzig u. die Werder sehr bald evangelisch-lutherisch geworden waren, so fanden die mennonitischen Holländer bei dem kath. Polenkönig sehr bald Rückversicherung gegen Übergriffe der luth. Geistlichkeit.

Und nun begann durch die Mennoniten ein Kulturwerk 1. Ranges. Etwa 60 klm. Deiche mußten vom Drausensee bis Danzig am frischen Haff entlang geschüttet u. unterhalten werden, gleichzeitig mußten die Deiche an den Hauptentwässerungsflüssen Jungfersche Lake, Tiege (Schwente) u. Linau gemacht werden, die doch nicht verbaut werden konnten. Diese Deiche an den Unterläufen der Jungferschen Lake, der Tiege u. der Linau waren wohl noch einmal 60 klm. lang. Dazu kamen noch die vielen Wälle, die die einzelnen Entwässerungsgebiete von einander abgrenzten, denn auch die Holländer hielten darauf, wie s.Z. der Ritterorden bei der Besiedlung der Werder, daß der höher gelegene Polder den tiefer gelegenen nicht überwässerte. Dann wurden für jeden Polder besonders Wassermühlen gebaut, die das Wasser bis 2 m. hoch in die schon mehrfach erwähnten Hauptwasserläufe Linau, Tiege u. Jungfersche Lake resp. deren Nebenflüsse pumpten. Diese durch den Wind betriebenen (im großen Werder etwa 20-30) bestanden in meiner Jugend noch fast vollzählig u. waren auch bei Bedarf ständig in Betrieb. Sie konnten aber nicht nach Belieben pumpen, denn wenn durch Stauwind oder andere Einflüsse das Wasser in den Hauptwasserläufen zu hoch stand, mußte gewartet werden, bis die Vorwasserverhältnisse günstiger geworden waren, sonst würde das Wasser über die Deiche wieder in das Land zurücklaufen. Das gab oft eine große Geduldsprobe ab. Eine der Mühlen war als Markmühle bezeichnet. Keine Mühle durfte pumpen, bevor diese Mühle anfing zu arbeiten, was man an den sich drehenden Mühlenflügeln erkennen konnte. Darauf wurde schon sehr aufgepaßt, denn jeder wollte so schnell wie möglich trocken gelegt sein. Besonders kam das bei Deichbrüchen der Weichsel oder Nogat in Frage. Da lagen die Mühlen so lange still, bis der Haffwasserstand das Pumpen erlaubte. Da wurde es mit der Frühjahrsbestellung manchmal schon recht spät u. die Erträge dementsprechend geringer, u. mein Vater, der noch viele Deichbrüche erlebt hat, sagte öfter, wenn wir darauf zu sprechen kamen in seinem geliebten Plattdeutsch: „Noa Viet geiht Sack on Saat quiet“! [Nach Veit ist man Sack und Saat los]. St. Veit, der 14. Juni, galt also als letzter Termin für die Aussaat. Im übrigen nahm mein Vater als echter Sohn seiner holländischen Vorfahren einen Deichbruch u. dementsprechende Überschwemmung der Felder nicht sehr tragisch u. meinte, der Ausfall in Bruchjahren wurde in den nächsten Jahren durch bessere Ernten reichlich wettgemacht. Ich selbst habe in meiner engsten Heimat, dem großen Werder, keinen Deichbruch mehr erlebt, aber im kleinen Marienburger Werder 1888 meine diesbezüglichen Studien machen können, als dort am 25. März 1888 bei Jonasdorf der Nogatdamm brach u. der größte Teil dieses Werders unter Wasser gesetzt wurde. Doch darauf komme ich noch später zurück.

Eine weitere Arbeit stand den holländischen Siedlern noch bevor, ehe sie darangehen konnten, sich Haus u. Hof zu bauen u. ihre Felder zu bestellen. Das trocken gelegte Land mußte durch viele, viele Gräben, die dort erst gegraben werden mußten, erst richtig entwässert werden, u. der Grabenaushub mußte auf die Plätze geschafft werden, wo die Hofgebäude hinkommen sollten. Das waren oft recht ansehnliche Hügel, die wohl 2-3 m. über die Umgebung hinausragten, u. wenn die Höfe wohl selten mehr, wie 1 Hufe (=16 ½ ha) groß gewesen sind u. die benötigten Gebäude dementsprechend, der Platz durch die Sitte, die Gebäude im Winkel zu stellen auch kleiner gehalten werden konnte, so gehörte zum Bau eines kleinen Hofes doch immer ein ganz ansehnlicher Hügel. Die Gebäude standen dann aber auch so hoch, daß bei kleineren Überschwemmungen das Wasser nicht in die Gebäude kam. Bei sehr großen Brüchen mußte aber Vieh u. Menschen in die oberen Gelasse retirieren, d.h. die Menschen zogen in das Oberstübchen, u. die Tiere wurden auf den Stallboden gebracht, von dem das Heu während des Winters schon ziemlich verschwunden war. Alle diese Arbeiten halten wohl einen Vergleich mit der Schüttung der Weichsel u. Nogatdämme durch den Orden aus, besonders, wenn man bedenkt, daß der Orden doch sicher Kriegsgefangene oder andere Hörige zu diesen Arbeiten verwenden konnten, während die Holländer alle Arbeiten allein machen mußten. Die Gebäude wurden ausschließlich von Holz gebaut u. mit Rohr gedeckt. Letzteres gab es am frischen Haff in Mengen, u. Holz ist wohl ausschließlich aus Polen geliefert u. auf der Weichsel heruntergekommen. Solche Bauernhöfe bestanden aus Wohnhaus, Stall u. einer unter rechtem Winkel an den Stall angebauten Scheune unter Stroh oder Rohrdach. In unserer Zeit wurden massive Brandgiebel zwischen Wohnhaus u. Stall eingebaut u. der einzige Zugang aus dem Wohnhaus zum Stall durch eine starke eiserne Tür verschlossen, noch später wurde auch mehrfach das Wohnhaus mit Pfannen gedeckt, alles zur Sicherung der Menschen bei Bränden. Solche Gebäude sahen etwa folgendermassen aus: Das Wohnhaus stand auf Ziegelfundamenten u. war an der Nordseite zur Hälfte unterkellert. Da man, des Grundwasserstandes wegen, mit den Kellern nicht tief in den Boden gehen konnte, so war der Fußboden für die über den Kellern befindlichen Wohnräume, die sogenannte Kleinestube u. Eckstube, etwa 30 cm höher gelegt, als für die Hauptwohnstube, die sogenannte große Stube, die zugleich die Schlafstube für die Eltern war, die in dem dort aufgestellten Himmelbett nächtigten, während die Kinder in der kleinen Stube u. der Eckstube u. im Notfall auch in dem Oberstübchen über der großen Stube ihr Unterkommen fanden. Die kleine Stube besaß in meinem Geburtshaus einen Ziegelofen, die große Stube einen großen Kachelofen, die Eckstube war nicht heizbar. Über dem Kachelofen befand sich in der hölzernen Stubendecke ein etwa 25×25 cm großes Loch, das zur notwendigen Erwärmung des Oberstübchens diente u. mit einem passenden Holzstöppsel verschlossen werden konnte. In der Wand zwischen kleine Stube u. große Stube neben dem etwa 1 m. von der Wand abgestellten Kachelofen befand sich das sogenannte, von beiden Seiten mit Türen verschließbare „Mälkschaff“ (Milchschrank), in dem bei Winterzeit die Milch in großen irdenen Milchschüsseln zum Entrahmen aufgestellt wurden. Im Sommer diente dieser Milchschrank, nachdem die Regalbretter herausgenommen waren, als Bettstelle für ein paar Jungens. Man muß bedenken, daß bei meinen Eltern in den ersten 10 Jahren ihrer Ehe 7 Kinder geboren u. auch angehalten wurden. Da mußte zusammengerückt werden. Es befand sich zwar auch ein kleines Stübchen auf der andern Seite des quer durch das Haus gehenden Hausflurs, die sogenannte Sommerstube, die aber in den ersten 6 Jahren der Ehe meiner Eltern von dem alten Großvater Peter Wiebe belegt war, der 1872 im Alter von 85 Jahren starb. Danach wurde das Stübchen von einem unverheiratet gebliebenen Bruder meines Vaters, Onkel Aron, bis an sein Lebensende bewohnt. Ich schildere diese Verhältnisse so eingehend, weil sie bei den andern Mennonitenfamilien ähnlich lagen. An der andern Seite des Hausflurs befand sich dann noch neben der Sommerstube der Eingang zum Stall, dann schloß sich die Mädchenkammer, ein fensterloses dunkles Loch, u. die Speisekammer mit einem Fenster in der Außenwand an. In der Mitte des Hauses stand die ziemlich geräumige Küche mit offenem Schornstein, in dem auch das Fleisch u. die Würste geräuchert wurden. Von dieser Küche aus wurden auch die beiden Öfen in der großen u. kleinen Stube geheizt u. zwar hauptsächlich mit Rapsstroh u. Gerstenspreu oder Weidenstrauch. An Möbeln befanden sich in der Bauernwohnung neben den notwendigsten Bettgestellen u. Schränken etwa 1 Dtz. Holzstühle in der kleinen u. Eckstube u. etwa 1 ½ Dtz Rohrstühle u. Kissenstühle, die letzteren aber nur zu Festlichkeiten aus dem Oberstübchen heruntergeholt wurden, der wilden Jungen wegen. Polstermöbel u. Teppiche waren in den ersten 17 Jahren ihrer Ehe, im Haushalt meiner Eltern unbekannt. Als sie dann 1883 nach Irrgang in ein neues größeres Haus zogen, wurde ein Sofa angeschafft, damit war aber auch dem Luxusbedürfnis meiner Eltern Genüge getan. Man schämt sich manchmal, wenn man diese spartanische Lebensweise mit dem, schon recht anspruchsvoll gewordenen, Styl unserer letzten 25 Ehestandsjahre in Liessau vergleicht, in dem Polstermöbel u. Teppiche keine Seltenheit mehr waren.

Die Ställe waren meist, wegen der angebauten Scheune ziemlich dunkel, u. wenn dann noch, der Scheune gegenüber, ein Schweinestall angebaut war, dann bekam der Stall nur Licht vom Giebel her. Die angebaute Scheune zeigte zuerst eine Tenne neben der Stallwand, von der aus das Heu auf den Stallboden gebracht wurde, dann kam ein Getreidefach u. noch eine Tenne mit anschließendem Giebelfach, für das meistens der aufgefahrene Hügel nicht mehr ganz reichte u. dessen Schwellen oft auf mannshohen hölzernen Tanken standen oder lagen. In den höher gelegenen Teilen der Niederung, wo nicht mehr so große u. hohe Hügel für den Hof notwendig waren, wurde die Scheune auch schon vielfach etwas entfernt vom Stall, aber auch im rechten Winkel zu demselben, allein aufgestellt u. dann kam, des größeren Getreidebaues wegen, auch oft ein besonderer Speicher dazu. In allen andern Höfen wurden Getreide u. Futtermittel auf dem Wohnhausboden gelagert.

Als die mennonitischen Holländer in das Weichselmündungsgebiet u. somit in polnisches Gebiet kamen, hatten sie mancherlei Bedingungen gestellt, unter denen sie nur nach Preußen zuziehen wollten. Das waren unter anderm: Unbehinderte Ausübung ihres Gottesdienstes, Befreiung von der Eidesleistung, Befreiung vom Kriegsdienst, Befreiung von Hand u. Spanndiensten für die Krone Polen, Befreiung von allen Arbeiten an den Weichsel u. Nogatdeichen, das Letztere wohl als Gegenleistung für ihre Arbeiten an den Haffdeichen. Diese Privilegien liessen sie sich von jedem neuen Polenkönig bestätigen u. auch Friedrich der Große bestätigte ihnen bei seiner Besitzergreifung Westpreußens 1772 diese Privilegien, wenn auch mit einigen Einschränkungen, so besonders betr. Kriegsdienstverweigerung. Dafür mußten die westpreußischen Mennoniten jährlich 5000 Thlr.in die Kasse des Kadettenhauses zu Kulm zahlen. Die Ansiedlung der Mennoniten geschah meistens durch Abschließung von Pachtverträgen mit den verschiedenen Besitzern dieser niedrigen Ländereien, der Krone Polen, den verschiedenen kath. Bischöfen u. auch polnischen Großgrundbesitzern u. reichen Kaufleuten aus Danzig u. Elbing auf 30-50 Jahre. Letztere beiden Städte weigerten sich zunächst, mennonitische Kaufleute u. Fabrikanten oder Handwerker in ihre Mauern aufzunehmen. Einmal, weil die Mennoniten den Bürgereid nicht leisten wollten u. auch den Wehrdienst verweigerten, dann aber auch aus Handelsneid, da sie die Konkurrenz der, in handwerklichen Künsten den Danzigern u. Elbingern oft überlegenen, Mennoniten fürchteten. Diese Situation nutzten die kath. Bischöfe von Oliva u. Pelplin weidlich aus u. siedelten die Mennoniten auf ihrem Gebiet, das teilweise bis hart an die Stadtmauern von Danzig ging, an. Und nun war die Konkurrenz der Holländer doch nicht zu vermeiden. Auf diesem bischöflichen Gebiet durften sich die Mennoniten dann auch bald ihr Gotteshaus bauen, das sie auch noch lange nach dem benutzten, als ihnen die Danziger das Bürgerrecht gewährten u. das erst den Belagerungen Danzigs in der napoleonischen Zeit zum Opfer fiel. Die Stadt Elbing hatte den, in ihre Mauern eingezogenen, Mennoniten übrigens schon viel früher das Bürgerrecht verliehen, als Danzig, das sich erst Mitte des 17. Jahrhunderts dazu entschließen konnte. Um diese Zeit war es auch, daß sich die Mennoniten nach langem Drängen bereit erklärten, die Arbeiten an den Weichsel u. Nogatdeichen in gleichem Umfang, wie die andern Dienstpflichtigen zu übernehmen, wofür man ihnen die besondern Arbeiten an der Unterhaltung der Haffdeiche abnahm, so daß die ganzen Deiche, rund um das große Werder, einheitlich dem Deichamt unterstellt wurden. Zu dieser Zeit etwa wurde auch der Deich an der linken Seite der Elbinger Weichsel geschüttet, der bis dahin nicht bestanden hatte. Im 17 u. 18ten Jahrhundert hatten sich die Holländer schon so stark vermehrt, daß die ursprünglich von ihnen kultivierten Ländereien nicht mehr für sie ausreichten u. sie sich nach anderm Landbesitz umsehen mußten. Da fanden sich in fast allen Dörfern des großen Werders Bauern mit größerem Landbesitz bereit, von ihrem niedrigen oder weit vom Hof gelegenen Lande gegen gute Bezahlung etwas zu verkaufen, u. die Mennoniten bezahlten gut u. machten auch sehr bald die niedrigen Ländereien durch ihre Entwässerungskunst erfolgreich. Und so entstanden die Feldhöfe im großen Werder, die es zur Ordenszeit nicht gegeben hatte. Diese Streusiedlung entsprach überhaupt der Eigentümlichkeit der Mennoniten, die sich, auch wo sie neue Dörfer gründeten, nie in geschlossenen Dörfern ansiedelten. Dann verkaufte die Krone Polen einige der früheren Ordenshöfe u. Ländereien, u. so kam Herrenhagen, Heubuden u. Leske in den Besitz der Mennoniten. Warnau, das früher u. noch zu meiner Jugendzeit Korzelitzki hieß, nach seinem früheren Besitzer, dem polnischen Ritter Korzelitz, war wohl das erste Dorf, in dem sich die Mennoniten auf hohem Lande u. in einem geschlossenen Dorf ansiedelten. Aber auch diese Ländereien genügten nicht, u. schon zur letzten Regierungszeit Friedrichs des Großen, knüpften die Mennoniten Verhandlungen mit der russischen Regierung unter der Kaiserin Katharina der Großen an, welche ihnen reichlich gutes Siedlungsland u. Gewährung aller Privilegien versprach, die sie im Weichsel Mündungsgebiet besessen hatten. Hinzu kam noch, daß der Nachfolger des alten Fritz, wieder aufgestachelt von der lutherischen Geistlichkeit, den Mennoniten den weiteren Erwerb von Grund u. Boden verbot. Sie konnten fernerhin nur ein Grundstück aus evang. oder katholischem Besitz kaufen, wenn sie eines ihrer Grundstücke an Evangelische verkauften. Das brachte die Auswanderungspläne der Mennoniten zur Reife, u. etwa 1790 begann die Auswanderung nach Südrußland, die auch bis 1870, mit zeitweiligen Unterbrechungen, anhielt. Dort in der Ukraine kamen die holländischen Mennoniten nicht, wie im Mündungsgebiet der Weichsel, auf niedriges Land, das sie erst entwässern müßten, sondern auf schönsten hohen Ackerboden. Aber sie haben auch auf diesem Boden ihren Mann gestanden u. sind meistens zu großem Wohlstand gekommen. Dort sind sie schon im ersten Weltkrieg 1917 von den Bolschewisten um die Früchte ihres Fleißes betrogen, wie wir in Deutschland 30 Jahre später. In der Heimat ging die Entwickelung weiter. Die Privilegien betr. freier Ausübung ihres Gottesdienstes u. der Berechtigung, ihre Aussagen vor Gericht mit einem „Ja“ oder „Nein“ bekräftigen zu dürfen, das einem Eid gleich kam u. auch wie ein Eid bestraft wurde, wenn es falsch abgegeben war, wurden ihnen nicht beschnitten, aber die Kriegsdienstverweigerung konnte nur bis 1868 aufrecht erhalten werden. Dann wurde dieses Privileg aufgehoben, den Mennoniten aber durch Kabinettordre König Wilhelms I. die Berechtigung zugesprochen, ihren Militärdienst bei den Trainfahrern, Krankenpflegern, Ökonomiehandwerkern oder Schreibern zu leisten.

Die Verhältnisse der Mennoniten in den Oberniederungen waren denen der Gr. Werderschen Mennoniten ähnlich verlaufen. Sie hatten dort aber weniger unter den Anfeindungen der luth. Geistlichkeit zu leiden, wodurch sie schon viel früher, wie bei uns, in ein gutes Verhältnis zu ihren evang. Landsleuten gelangten u. Heiraten zwischen Angehörigen beider Bekenntnisse häufiger waren. Die Entwässerungsverhältnisse waren in den Oberniederungen ganz anders gelagert, wie bei uns. Wir hatten im gr. Werder keinen Wasserzufluß von der Höhe u. konnten unser nicht frei ablaufendes Wasser mit Windmühlen in das frische Haff pumpen, was mit Windmühlen nur möglich war, weil das Wasser nur höchstens 2 m. zu heben war. In den Oberniederungen mußte das Wasser, durch Zuflüsse von den angrenzenden Höhen noch vermehrt, in die Weichsel ablaufen. Das konnte aber erst geschehen, wenn der Wasserstand in der Weichsel entsprechend gesunken war. Zu diesen Entwässerungszwecken war der Damm nicht ganz bis zum Ende der betr. Niederung durch geführt. Dadurch war aber auch dem Weichselhochwasser der Weg in die Niederung frei, u. das Wasser drang also alljährlich mehr oder weniger von unten her in die Niederungen ein u. nahm nachher auch auf demselben Wege seinen Abfluß. Das dauerte aber oft viele Wochen u. zwang die Bauern, genau, wie bei uns, auf hohen Erdhügeln ihre Höfe aufzubauen. Erst mit der Erfindung der Dampfmaschine wurde diesem Übelstand abgeholfen. Die Dämme wurden vollkommen geschlossen u. große Dampfschöpfwerke aufgestellt, die eine erhebliche Verbesserung in der Entwässerung herbeiführten. Der Übelstand, daß auch ein Teil der von der Höhe zugeflossenen Wasser mit ausgepumpt werden mußte, blieb bestehen.

Während z.B. in der Schwetz-Neuenburger Niederung, im Dorfe Montau, die Mennoniten sich schon um 1580 ein eigenes Gotteshaus bauen konnten, war dieses den viel zahlreicheren Mennoniten im großen Werder bis Mitte des 18ten Jahrhunderts untersagt, wohl wieder auf Betreiben der lutherischen Geistlichkeit. Aber zu dieser Zeit, als die Vorbereitungen für eine Teilung Polens immer deutlicher wurden, wandten sich die Mennoniten noch einmal an die polnische Regierung, um die Genehmigung zu Kirchenbauten zu erhalten. Durch die Fürsprache einflußreicher Personen wurde die Genehmigung erreicht. Wie solche Fürsprachen in Polen erreicht wurden, kann man sich denken. Der Eine wird es Bestechung, der Andere Erpressung nennen. In diesem Punkte hatten die Mennoniten einige Erfahrung. Aber jede erfolgreiche „Fürsprache“ kostete sie ein schönes Stück Geld. Aber zunächst wurden nun im gr. Werder um 1768 herum mindestens die Kirchen in Heubuden, Ladekopp, Rosenort, Tiegenhagen u. Fürstenwerder gebaut, die Kirche in Orlofferfeld war wohl schon etwas älter. Aber diese Kirchen mußten alle ohne Glockenturm gebaut werden, wie auch die evangelischen Kirchen während der Polenzeit. Aber während bei den ev. Kirchen diese Beschränkung sofort nach dem Einzug der Preußen wegfiel, war den Mennoniten der Turmbau bis ins 20 Jahrhundert untersagt u. erst kurz vor dem I. Weltkrieg bekam die Mennonitengemeinde Thiensdorf-Pr.Rosengarth im kl. Marienburger Werder, auf Fürsprache des lutherischen Pfarrers Krause Thiensdorf, die Erlaubnis, ihre neu erbaute Kirche in pr. Rosengarth mit einem Glockenturm u. Kirchenglocken zu versehen. Es ist, soviel ich weiß, die einzige Mennonitenkirche mit Glocken.

Übrigens wurden auch diese Kirchen des 18ten Jahrhunderts ausschließlich aus Holz gebaut u. mit Pfannen gedeckt, während die in der Polenzeit erbauten ev. Kirchen regelmäßig Fachwerkbauten ohne Turm waren, der ihnen aber teilweise im Laufe des 19. Jahrhunderts angebaut wurde, soweit die Gemeinde das Geld dazu hergeben wollte.

Daß Seuchen das große Werder besonders heimgesucht hätten, ist mir nicht bekannt. Zwar hat die Cholera während des 19. Jahrhunderts mehreremal im Gr. Werder geherrscht u. in einzelnen Ortschaften eine Anzahl Personen hingerafft, aber von meinen Verwandten war keiner darunter. Auch die Napoleonischen Kriege, die doch bei der wiederholten Belagerung Danzigs ihre Wellen auch bis zu uns schlugen, haben in meiner Familie nur ein Todesopfer gefordert, das war mein Urgroßvater Peter Wiebe Ladekopp, der 1813 an der Ruhr starb, welche die aus Rußland zurückflutenden französischen Truppen eingeschleppt hatten. Die wirtschaftliche Lage für den Bauern war zunächst nicht schlecht. Das beweist der verhältnismäßig hohe Preis von 15000 Thlr., den mein Großvater Peter Wiebe 1816 seinen Geschwistern für den 2 Hufen großen väterlichen Hof in Ladekopp zahlte. Aber wenige Jahre später gingen die Preise für alle landwirtschaftlichen Produkte so erheblich zurück, daß mir mein Vater die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts als ganz erbärmlich schilderte u. viele Bauern mit dem Bettelstab von Haus u. Hof gingen. Als dann etwa 1829 der Rapsbau eingeführt wurde, begann sich die Lage der Bauern zu bessern. Raps gab gute Erträge u. hatte einen hohen Preis. Es wurde von den Bauern auch alles mögliche für damalige Zeiten für den Raps getan. Er stand in gut gedüngter Schwarzbrache u. wurde wie ein rohes Ei in der Wirtschaft behandelt. Ich habe mal ein Rechnungsbuch meines Großvaters über mehr als 30 Jahre gesehen. Es enthielt nur die Einnahmen aus Raps. Durch den Rapsbau war eine größere Manigfaltigkeit im Ackerbau hervorgerufen. Hinter Raps u. hinter einem […]nten Schlag (Kartoffeln, Wicken u. Pferdebohnen) folgte regelmäßig Weizen. Auch der Rotkleeanbau wurde aufgenommen. Aber die Hauptverkaufsfrüchte blieben immer Raps und Getreide, das bis in die 2te Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ausschließlich mit dem Flegel ausgedroschen wurde, während der Raps mit Pferden ausgeritten u. mit einem Rapszylinder zunächst von den Rapsschlauben getrennt u. dann, wie Getreide, durch den Wind geworfen wurde. In den fünfziger Jahren erschienen dann zunächst die Göpeldreschmaschinen, die mit Pferden betrieben wurden. Mein Großvater hatte sehr bald eine solche Maschine erstanden, u. sein unverheiratet gebliebener Sohn Aron war in seinem Element, als er mit dieser Maschine nicht nur auf dem väterlichen Hof, sondern in weitem Umkreis bei den Nachbarn von Hof zu Hof fuhr u. ihnen das Getreide ausdrosch. Nach beendetem Drusch fuhr er weiter; die Reinigung mußte jeder auf eigene Faust ausführen. Auch dazu fanden sich sehr bald Reinigungsmaschinen. Etwa 20 Jahre später tauchten dann schon die Dampfdreschmaschinen mit voller Reinigung auf, die das Getreide gleich malfertig in den Sack laufen ließen.

In den holländischen Dörfern war natürlich die Viehwirtschaft vorherrschend. Die Milch wurde zu Käse verarbeitet, von dem es natürlich verschiedene Sorten u. Qualitäten gab. Es wurden hauptsächlich Werderkäse u. Kräuterkäse, aber auch Limburger hergestellt, der seines pikanten Geschmackes wegen beliebt u. seines üblen Geruchs wegen gefürchtet war. Die Qualitäten waren in allen Sorten sehr verschieden, je nachdem man die Milch sofort nach dem Melken, wie sie von der Kuh kam, verarbeitete, oder Morgen u. Abendmilch zusammengoß, nachdem man von der Ersteren noch schnell ein bisschen Rahm abgeschöpft hatte. Das war dem Käse sofort anzumerken u. danach auch verschiedene Preise. Mancher Bauer hatte in Danzig oder Elbing seine festen Abnehmer unter den Kaufleuten, aber im ganzen kamen die Käsehändler herumgefahren u. holten die Käse regelmäßig ab. Ich kann mich noch daran erinnern, daß der Käsehändler auf den Hof kam, der Wiegebalken wurde an einem beliebigen Baumast in der Nähe des Hauses befestigt, die Wiegesteine hervorgesucht und das Verwiegen der Käse konnte los gehen. Dezimalwagen u. gußeiserne Gewichte gab es damals bei uns noch nicht. Bei den Bauern im oberen Werder, die nicht genügend Wiesen besaßen u. auch wohl nicht der Milchverarbeitung so kundig waren, wie die Holländer, spielte die Milchkuh eine viel geringere Rolle, deshalb waren deren Viehbestände auch verhältnismäßig kleiner u. folgedessen der Düngeranfall geringer, was sich im Stande der Felder sehr bemerkbar machte. Aber im ganzen waren die Jahre von 1850 bis 1880 für alle Bauern eine günstige Zeit, da die Preise für alle landw. Produkte gut u. die Steuern u. Löhne gering waren.zwirn

Von 1870 bis 1945

Nach dem deutsch-französischen Krieg 70/71, der für Deutschland so glänzend beendet wurde, fing sich das wirtschaftliche Leben sehr zu regen an. Wenn man sich die Verkehrsverhältnisse der damaligen Zeit ansieht, so war allerdings auch viel zu machen notwendig. Die einzige Chaussee, die das große Werder in seinem oberen Teil durchschnitt, war die Staatschaussee Berlin Dirschau-Marienburg, Königsberg, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut war. Mein Urgroßvater Isbrand Wiebe Herrenhagen hat damals Taxatorendienst für die Bewertung der zum Chausseebau benötigten Ländereien geleistet. Außerdem bestand seit 1858 die Staatsbahn Berlin-Königsberg, die ebenfalls über Dirschau-Marienburg geführt wurde. Dieser Streifen meiner Heimat war also schon 1870 verhältnismässig gut aufgeschlossen. Aber sonst gab es im ganzen Werder nur Triften, mit Kopfweiden bestanden u. bei Regenwetter fast unpassierbar. Dem sollte nun abgeholfen werden. 1871 wurde die erste Kreischaussee Neuteich Dirschau gebaut, die noch Chausseegeld Einnehmerhäuschen erhielt, von denen eines an meinem früheren Lande in Liessau u. eines kurz vor Neuteich steht. Übrigens hatte auch die Staatschaussee Dirschau Marienburg diese Einnehmerhäuschen; bei meinem Denken sind sie aber nicht mehr benutzt worden. Bei den weiteren Chausseebauten verzichtete man auf diese Verkehrshindernisse. 1873/75 wurde dann die Kreischaussee Marienburg-Neuteich-Tiegenhof gebaut, die an meinem väterlichen Hof in Ladekopp vorbeiführte. Ich kann mich noch erinnern, wie die alten Kopfweiden für den Chausseebau ausgerodet u. auf Vaters Hof gefahren wurden. Dann folgten Jahr um Jahr weitere Chausseebauten, u. wenn anfänglich der benötigte Grund u. Boden vom Kreise an die Eigentümer bezahlt wurde, mußten sich sehr bald die Dörfer, die eine Chaussee haben wollten, zum Ankauf der benötigten Ländereien verpflichten. Ja, die Sehnsucht nach der Chaussee war so groß geworden, daß einige Dörfer, denen es mit dem Chausseebau nicht schnell genug ging, sich auf eigene Kosten Anschlußstrecken bauten, zu denen sie allerdings vom Kreise Zuschüsse bekamen. Sie mußten diese selbstgebauten Strecken aber auch viele Jahre lang unterhalten, bis der Kreis im Zuge weiterer Chausseebauten, die sich an die Privatchaussee’n anschloßen, diese Strecken auch auf den Kreis übernahmen. Ich erinnere mich da an die Strecken Barendt-Damerau, Parschau-Trampenau u. Gr.Lesewitz-Tragheim, die in der ersten Zeit ihres Bestehens solche Privatbauten waren.

Bei Beginn des II. Weltkrieges 1939 gab es wohl kaum ein Dorf im Kreise, das nicht Chausseeanschluß hatte. Ende der 80ger Jahre wurde dann die Staatsbahn Simonsdorf-Neuteich Tiegenhof gebaut u. im Laufe der nächsten 20 Jahre das Kleinbahnnetz Marienburg-WernersdorfGr. Montau-Biesterfelde-Liessau-Gr. Lichtenau Neuteich-Lindenau-Gr.Lesewitz-Marienburg: mit einer Abzweigung von Lindenau über Gr.Mausdorf-Lakendorf-Fürstenau Tiegenhof nach Steegen.

Den Grundstock zu diesen Bahnen legten die Zuckerfabriken Liessau, Neuteich, Marienburg u. Tiegenhof, die im Konkurrenzkampf um die Zuckerrüben einige, ihnen wichtig erscheinende Strecken zunächst nur als Rübenbahnen ausbauten u. benutzten. Aber schon nach einigen Jahren gingen diese Bahnen an die Westpreußische Kleinbahn A.G. über, welche die Strecken besser ausbaute u. auch Personen u. allgemeinen Güterverkehr einrichtete.

Als Verkehrseinrichtungen muß man auch die künstlichen Wasserstraßen bezeichnen, wie den Weichsel-Haff Kanal, der etwa 1840 ausgebaut wurde u. von Rotebude a.d. Weichsel, wo eine Schiffahrtsschleuse in den Weichseldamm eingebaut wurde, durch die Linau nach Platenhof b. Tiegenhof führte, wo ihn wieder eine Schiffahrtsschleuse mit der Tiege verband. Dann führte der Schiffahrtsweg durch die Tiege u. den Müllerlandskanal in das frische Haff.

Dieser ganze Schiffahrtsweg ist im Zuge der Entwässerungsbauten für den Linauspolder eingegangen, bis auf die Tiege, die heute über die Elbinger Weichsel, die Verbindung zur Stromweichsel u. nach Danzig herstellt. Die Elbinger Weichsel war in ihrem Oberlauf bei der endgültigen Weichselregulierung schon so stark versandet, daß man bei niedrigem Wasserstand der Stromweichsel, bei Fürstenwerder-Schönbaum mit Wagen durchfahren konnte. Daß die dort befindliche Fähre beim übersetzen von Fuhrwerken öfter auf dem Flußboden festsaß u. die Fährleute zu unserem Schreck plötzlich ins Wasser sprangen u. nachschoben. Das Wasser war nur etwa 60 cm. tief. Das habe ich selbst erlebt. Aber nachdem die Weichselregulierung fertig u. die Elbinger Weichsel gegen die Stromweichsel abgeschlossen u. eine Schiffahrtschleuse eingebaut war, wurde die Elbinger Weichsel gründlich ausgebaggert u. ist jetzt durchweg bis zu ihrer Mündung ins frische Haff schiffbar. Außerdem ist es ein Hauptentwässerungsfluß für große Teile des großen Marienburger Werders geworden, denn die beiden großen, teilweise elektr. u. teilweise mit Dieselmotor angetriebenen Schöpfwerke für den Linaupolder u. für den Jungfer’sche Lake Polder stehen beide garnicht weit voneinander entfernt, an der Elbingerweichsel, das Erstere bei Kalteherberge, das Letztere einige klm. stromabwärts. Sie haben je 3 Durchlaßrohre von 2m. Durchmesser u. pumpen, wenn sein muß u. alle Rohre arbeiten, in wenigen Tagen die Linau leer, wozu die früheren vielen Windmühlen immer mehrere Wochen brauchten u. der Wasserstand in der Linau dann immer noch sehr hoch war.

Ein anderer Schiffahrtsweg war die Tiege-Schwente, die Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts ebenfalls ausgebaggert u. bis Neuteich schiffbar gemacht war. Es war ein ziemlich reger Schiffsverkehr auf diesem Flüßchen, wozu die Zuckerverschiffungen der Neuteicher Zuckerfabrik u. die Versorgung der Fabrik mit Kalk u. Kohle [unleserlich] viel beitrug. Auch Getreide wurde viel in Neuteich verladen u. der Neuteicher Holzhandel ging auch zum großen Teil Schwente aufwärts.

Ein weiterer Schiffahrtsweg war seit etwa 1890 die Jungfersche Lake, die durch einen breiten Kanal bis Lindenau schiffbar gemacht wurde. Etwa 50 Jahre hat dieser Kanal bestanden u. fiel dann den Entwässerungsbauten für das Polder der Jungferschen Lake zum Opfer. Heute ist dieser ehemalige Schiffahrtskanal, ebenso wie der ehemalige Weichsel Haffkanal weiter nichts als ein großer Entwässerungsgraben. Es sind Kindheitserinnerungen, wie auch die gelbe Postkutsche, die vor der Fertigstellung der Staatsbahn Simonsdorf-Tiegenhof so pünktlich durch meines Vaters Felder in Irrgang fuhr, daß sie den auf den Feldern arbeitenden Leuten die Uhr ersetzen konnte.

Eine weitere Verkehrsverbesserung waren die Autobus Linien Danzig-Rotebude-Ladekopp-Tiegenhof Elbing mit Abzweigung von Ladekopp über Neuteich nach Marienburg, die besonders zur Zeit der Danziger Freistadtherrlichkeit u. der damit für viele Reisende verbundenen Grenzschwierigkeiten viel benutzt wurden. Auch die Entwickelung der Fahrräder u. Automobile ist mir von seinen Anfängen gut in Erinnerung. Das erste Automobil sah ich 1890 auf einer Ausstellung in Elbing. Es war ein kleines offenes Wägelchen, etwa in der Form, wie unsere kleinen einspännigen Spazierwagen (Phaeton genannt). Ein paar Jahre vorher waren auch die gummibereiften Zweiräder aufgetaucht. Es waren Hochräder mit einem kleinen Hinterrad. Der Fahrer saß hoch oben über dem hartgummibereiften Vorderrad in lebensgefährlicher Stellung, denn bei dem geringsten Anstoß auf der Fahrbahn mußte er, besonders bei schneller Fahrt, kopfüber herunterfallen. Diese Räder haben sich auch nicht eingebürgert, u. als einige Jahre später die luftgummibereiften Fahrräder mit gleich hohen Rädern u. tiefem Sitz auftauchten, hatten sie sich im Nu die Gunst des Publikums, besonders der Jugend, erobert. Ganz so schnell führten sich die Automobile nicht ein. Es war immerhin doch schon eine erhebliche Ausgabe, die Anschaffung eines Auto[s], die zunächst durchweg als offene Wagen mit 2, 4 u. 6 Sitzen auf den Markt kamen. Selbst S.H. Wilhelm d. II., der sehr motorliebend war, fuhr jahrelang im offenen Wagen. Aber allmählig wurden die Wagen größer u. stärker gebaut u. zunächst mit einem Notverdeck versehen. Als dann der 1. Weltkrieg kam, wurde jede Motorisierung rasch vorgetrieben u. nach Beendigung des Krieges hatte die Limousine sich das Feld erobert u. schon vor dem 2ten Weltkrieg gab es fast keine offenen Automobile mehr, abgesehen von den Sportwagen. Auch ich hatte mir 1933 noch einen alten Wagen (Limousine) gekauft u. wenn er auch nicht sehr schön aussah u. keine 100 klm. in der Stunde lief, mir u. meiner Frau genügten auch 50 klm. vollständig u. wir sind gerne in unserem alten Wagen gefahren u. kamen uns schon immer ungeheuer beweglich vor im Vergleich zu unserem bisherigen Pferdefuhrwerk.

Zum Schluß muß ich aber noch das schnellste Beförderungsmittel, das Flugzeug erwähnen, wenn ich es bisher auch noch nicht benutzt habe u. auch keine Sehnsucht danach habe. Auch dessen Entwickelung habe ich u. viele andere mit Spannung verfolgt. Ich muß oft an meinen alten Onkel Warkentinin Susewaldan der Linau denken, den ich 1908 noch einmal besuchte. Trotz seiner 87 Jahre war er geistig noch immer sehr rege, konnte aber nicht mehr allein gehen. Als ich zu ihm kam, saß er am Tisch in seinem Lehnstuhl u. betrachtete Zeitschriften mit Abbildungen von Flugzeugen u. sagte zu mir auf Plattdeutsch: „Se wöllen immer flögen, oawer geroad wenn et losgoahne sahl, es wat entwei.“[Sie wollen immer fliegen, aber gerade wenn es losgehen soll, ist was entzwei]. Der alte Ohm hat die Menschen nicht mehr fliegen sehen. Aber die Entwickelung der Flugzeuge ging auch ohne ihn u. trotz aller oft tötlich verlaufenen Unfälle weiter. Im Frühling 1914 war es so weit, daß ein Geschwader Flugzeuge einen Propagandaflug durch Deutschland antrat u. auch ziemlich programmäßig u. ohne Unfall durchführte. Tag u. Stunde, wenn die Flugzeuge bei Dirschau die Weichsel überqueren würden, waren bekannt gemacht u. so hatten sich denn viele Werderaner z.T. per Wagen gegenüber Dirschau auf der Chaussee Dirschau-Marienburg aufgestellt u. erwarteten bei schönstem Wetter die Flieger; darunter auch ich mit meiner Familie. Und wir wurden nicht enttäuscht. Pünktlich erschienen die Flieger u. wurden gebührend bestaunt. Einige Monate später begann der 1. Weltkrieg u. damit eine rasende Entwickelung der Flugzeuge u. der Fliegerkunst. Damals hatte das Flugzeug noch einen Konkurrenten in dem vom Grafen Zeppelin erfundenen Luftschiff. Aber schon während des ersten Krieges war der Kampf um die Vorherrschaft zu Gunsten der Flugzeuge entschieden, trotzdem die Flugzeuge, auch am Ende des 1. Krieges, noch nicht annähernd die Leistungen aufweisen konnten, die sie heute spielend erfüllen u. wozu das lenkbare Luftschiff des Grafen Zeppelin viel zu unbeweglich war und dem Gegner zu große Angriffsmöglichkeiten bot. Zwar wollte der Graf Zeppelin u. seine Gefolgsleute sich noch nicht so ohne weiteres geschlagen bekennen u. führte zwischen den Weltkriegen noch einmal eine Propagandafahrt um die Erde über Sibirien, Japan, St. Franzisko u. New York ohne Unfall durch, den wir ebenfalls von Liessau aus ein paar Minuten am Horizont verfolgen konnten u. richtete danach einen regelmäßigen Verkehr Deutschland-Vereinigte Staaten ein, aber als nach einer der ersten Landungen in Amerika das Luftschiff in Flammen aufging, da war das Kapitel Flugzeug gegen Luftschiff endgültig zu Gunsten des Flugzeuges entschieden. Heute, wo die Flugzeuge mit derselben Sicherheit, wie Eisenbahnzüge oder Schnelldampfer u. mit derselben Pünktlichkeit in der ganzen Welt verkehren u. riesige Lasten durch die Luft befördern u. beliebig mit Fallschirmen absetzen können, erübrigt es sich, auf die Heldentaten der einzelnen Flieger einzugehen. Sie sind ja allgemein bekannt.

Nur rückblickend möchte ich noch ein paar Daten aus der Entwickelung der Flugzeuge anführen

1909 war noch kein brauchbares Flugzeug geschaffen

1914 wirkte es noch sensationell, daß ein Verband von Flugzeugen bei seinem Propagandaflug durch Deutschland seine Ankunft an den einzelnen zu berührenden Punkten ziemlich genau angeben konnte.

1918 waren die Flugzeuge nicht nur zu Aufklärungszwecken sondern für Luftkämpfe in großem Umfang zu verwenden, aber solche Entfernungen wie von Nordamerika nach Deutschland konnte man noch nicht ohne Zwischenlandung zurücklegen.

Etwa 1925 gelang der erste Flug über den Atlantik, aber als der Flieger notlanden mußte, wußte er durchaus nicht, wo er war.

1934 gelang der erste Flug von Australien über den stillen Ozean nach St.Franzisko.

Im 2ten Weltkrieg vernichtete die deutsche Luftwaffe in fast einem Tag die polnische Luftwaffe u. ihre Flugplätze u. landete in Kreta soviel Fallschirmjäger, daß die Insel mit ihnen besetzt werden konnte.

1944/45 finden die Zusammenkünfte der Alliierten in Teheran, auf der Krim, in Potsdam, Paris und Washington fast ausschließlich auf dem Luftwege statt.

1948/49 werden die 2 Mill. Westberliner monatelang mit allen Bedürfnissen auch Kohlen auf dem Luftwege versorgt, als die Russen die Zufuhren auf dem Land u. Wasserwege abgeschnitten hatten.

1950 wird der Nordpol, dessen Entdeckung soviel Todesopfer gefordert hat, von amerikanischen Flugzeugen 3x wöchentlich zur Beobachtung der Wetterverhältnisse angeflogen; bisher sind 250 Flüge von Alaska aus zum Pol erfolgt.

1951 Amerikanische Flugzeuge werfen auf dem koreanischen Kriegsschauplatz Kanonen aus Flugzeugen mit Fallschirmen ab.

Die deutsche Zeitschrift Revue schickt ihre Vertreter Bertram u. Wundshammer auf eine Flugtour um die Welt mit ordentlichen Verkehrsflugzeugen aller Länder, die sie auf ihrer 71755 klm langen Reisestrecke berühren werden, um die Pünktlichkeit der Verkehrsgesellschaften zu prüfen. Sie sind pünktlich nach 98 Tagen von ihrem Flug wohlbehalten heimgekehrt.

Der Einfluß des Zuckerrübenbaues u. der Molkereien auf die Bodenkultur meiner Heimat.

Im Jahre 1871 wurde die erste Zuckerfabrik des Ostens in Liessau, meinem späteren Heimatort gebaut, u. als 1875 die Kreis Chaussee Marienburg-Neuteich-Tiegenhof fertig war, ging man daran, in Neuteich, das nun schon nach 3 Seiten Chaussee’n ausstrahlte, ebenfalls eine Zuckerfabrik zu bauen. 1877 hat die Fabrik zum erstenmal gearbeitet. Diesem Zuckerfabrikbau folgten dann in verhältnismäßig schneller Folge die Bauten von Marienburg, Tiegenhof, Dirschau, wo sogar 2 Fabriken hart nebeneinander entstanden, in Gr. Zünder,Praust, Sobbowitz, Pelplin, Mewe, Schwetz, Kulmsee, Marienwerder, Riesenburg u. Altfelde.Die Zuckerfabriken schossen also förmlich, wie Pilze aus der Erde. Aber sie verschwanden auch zum großen Teil wieder ebenso schnell. Im Anfang des 20ten Jahrhunderts gingen die Fabriken in Liessau, die dem Weichsel-Regulierungsprojekt zum Opfer fiel, beide Dirschauer Fabriken, Gr. Zünder, Sobbowitz, Mewe, Marienwerder, Tiegenhof ein. Man muß sich heute etwas verwundert fragen, was die Kapitalisten u. Bauern damals bewogen hat, so sinnlos u. in Massen Zuckerfabriken zu bauen. Die Zeit der Hochkonjunktour in Zucker, die um die Mitte des 19ten Jahrhunderts die Landwirtschaft auf den guten Böden Sachsens u. Schlesiens in kurzer Zeit reich gemacht hatte, war eigentlich schon bei dem Bau der Neuteicher Fabrik vorbei. Ich kann mich nicht erinnern, daß mein Vater für seine 3 Ant. der Zuckerfabrik Neuteich jemals hohe Dividenden bekommen hat, u. der Preis für die Zuckerrüben betrug auch selten mehr, wie 1.M. pr. Ctr., der sogar am Ende des 19. Jahrhunderts auf 80 Pf., ja, in einem oder 2 Jahren auf 72 u. 75 Pf. zurück ging. Das waren keine Preise, die zur Vergrößerung des Zuckerrübenbaues anreizen konnten. Da mußten schon andere Faktoren mitspielen, daß wenigstens die Hälfte der Fabriken sich bis zum Beginn des ersten Weltkrieges am Leben erhielt. Einmal wurde der Boden durch die Hackkultur wesentlich von Unkraut befreit u. die bisher übliche Schwarzbrache konnte vielfach wegfallen. An Stelle der Schwarzbrache wurde Johannibrache nach zweijährigem Klee eingeführt u. wer da glaubte, ohne Brache durch verstärkten Zuckerrübenbau auszukommen, der hielt nur einjährigen Rotklee, mit etwas Weißklee und Gras vermischt, der eine prächtige Vorfrucht für Rübensamen war. Dann bot der Zuckerrübenbau in seinen Blättern u. seinen gratis zurückgelieferten Schnitzeln soviel Futter, daß auch der Schlag Futterrüben eingespart werden konnte. Und zuletzt war auch die gute Wirkung der Zuckerrüben auf die nachfolgenden Halmfrüchte nicht zu unterschätzen. Ein weiteres, aber für die Landwirtschaft meiner Heimat sehr wichtiges Abfallprodukt aus der Rübenzuckerfabrikation will ich hier noch erwähnen, des Scheideschlammes oder bei uns Kalkschlamm genannt. Dieser wurde anfänglich wenig beachtet u. blieb jahrelang sozusagen auf dem Kehrrichthaufen liegen, bis ihn dann nahe der Fabrik wohnende Landwirte ohne gegenseitige Vergütung abfuhren. Dann erkannte man bald die düngende u. besonders aufschließende Wirkung des Kalkschlammes, u. er wurde ein sehr begehrtes Düngemittel, das zunächst mit je 1000 Ctr nach Beendigung der Campagne versteigert u. dann auch gleich abgefahren wurde. Aber die Nachfrage nach Kalkschlamm war bald so groß geworden, daß er über seinen Wert hinaus in die Höhe getrieben wurde. Das konnte nun auch nicht zur Förderung des Rübenbaues dienen, daß die Preise für 1000 Ctr. bis auf 400 M. in die Höhe getrieben u. damit den wirtschaftlich schwächeren Landwirten der Erwerb dieses so wichtigen u. anfänglich einzigen käuflichen Düngemittels unmöglich gemacht wurde. Die Fabrik teilte den vorhandenen Kalkschlamm aus eigener Produktion im Verhältnis zu den angelieferten Rüben ein u. kaufte von polnischen Fabriken, die den Kalkschlamm nicht so schätzten wie die Werderbauern, noch große Posten hinzu u. gab dann den Kalkschlamm zu festen Preisen von 200-250 M. pr. Ctr. ab. Auf dem Wege über den Rübenbau lernte man dann auch sehr allmählig den chemischen Dünger u. seine Verwendung kennen. Aber abgesehen von Chilesalpeter, der damals einziger Stickstoffdünger war, u. dessen Wirkung augenscheinlich war, führte sich der chemische Dünger, wie Phosphor u. Kalidünger, die nicht so augenscheinlich wirkten, nur sehr langsam ein. Die Zuckerfabriken drangen zwar darauf, daß Phosphorsäure in Gestalt von Superphosphat angewendet werden sollte, lieferte auch den nötigen Superphosphat u. stellte die neue Düngerstreumaschine zur Verfügung, um den Zuckergehalt in der Rübe zu erhöhen. Die Rübenbauer glaubten aber vielfach, daß diese Verbesserung im Gehalt der Rübe auf Kosten des Ertrags ginge, u. da ihnen daran nicht gelegen sein konnte, wanderte mancher Sack Superphosphat anstatt auf den Acker, in den Graben. Wie stark der Kunstdüngerverbrauch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts im Gr. Werder war, beweist der Umstand, daß eine oder zwei, von der Zuckerfabrik angeschaffte Düngestreumaschinen genügten, um zumindesten für den kleinen u. mittleren Grundbesitz den Kunstdünger auszustreuen, der übrigens auch vielfach unter Verwendung speziell zu diesem Zweck konstruierter bleierner Düngerstreukästen, die mit einem Gurt über der Schulter getragen wurden, mit der Hand ausgestreut wurde. Aber in der Zeit, als ich von Brodsack nach Liessau zog (1909) da war der Verbrauch der 4 Hauptdüngemittel Kalk, Kainit, Phosphorsäure u. Stickstoff schon so gestiegen, daß mittlere Wirtschaften (100 ha) u. größere ihre eigenen Düngerstreumaschinen benötigten. Der Verbrauch von Kali u. Superphosphat hielt sich im Gr. Werder auf seinen guten Böden immer in engen Grenzen, nur die verhältnismässig kleinen versandeten Flächen mußten von allem haben. Die Verwendung von Stickstoffdünger war schon erheblich größer, reichte aber nicht entfernt an die Massen heran, die hier in Westdeutschland gebraucht werden. Das a und o unserer Werderschen Ackerwirtschaft blieb aber immer der Kalkschlamm. Die Landwirte aus den Rübenbaubezirken, die uns ihren Kalkschlamm verkauften, spotteten oft über unsere Verschwendung, daß wir nicht einfach Düngekalk verwendeten u. den fehlenden Stickstoff durch Zukauf ersetzten, anstatt die teure Bahnfracht u. die große Mehrarbeit an Gespannarbeit auf uns zu nehmen. Am augenscheinlichsten wirkte der Kalkschlamm zu Zuckerrüben, die schon bald nach Einführung des Zuckerrübenbaues anfingen, an Wurzelbrand zu leiden. Da war das Allheilmittel der Kalkschlamm, der förmlich Wunder wirkte. Aber bevor der letzte Landwirt, der Zuckerrüben bauen wollte, sich zu dieser Erkenntnis durchgerungen hatte, vergingen viele Jahre, und ein erheblicher Teil zog sich vom Zuckerrübenbau zurück, weil er die Ausgabe für die Kalkung seiner Böden scheute.

Fast gleichzeitig mit dem Bau der Zuckerfabriken begann die Errichtung von Molkereien. Zunächst waren es unternehmungslustige Landwirte, die hie u. da im Gr. Werder auf eigene Kosten kleine Molkereien errichteten (Janßon Tiege, Dyck Brodsack, Wiebe Gr. Lesewitz) u. sie wohl zunächst auf eigene Kosten betrieben. Aber bald schlossen sich die Bauern eines Dorfes zusammen u. gründeten Genossenschaftsmolkereien, die sie dann an schweizer oder oberbayerische Fachleute verpachteten und etwa um 1890 war das ganze Gr. Werder mit einem Netz von Molkereien überzogen. Einige Genossenschaften hatten auch Selbstverwaltung, aber sie mußten sich doch immer einen Fachmann halten, denn die Schweizerkäsefabrikation war selbst unsern Werderbauern holländischer Abstammung fremd, geschweige denn dem größeren Besitz im Werder, der fast immer wenig mit der Kuh u. noch weniger mit ihrer Milch anzufangen wußte. Aber nun die Verarbeitung der Milch nicht mehr von ihnen u. besonders nicht von ihren Frauen gefordert wurde, mehrten sich schnell die Kuhbestände, besonders, wo noch ein leidliches Wiesenareal vorhanden, oder, wie in den an Weichsel u. Nogat angrenzenden Dörfern, Aussendeichweiden vorhanden waren. Die Selbstverwaltung ging bis auf ganz vereinzelte Fälle ganz zurück, wozu wohl öfter betrügerische Manipulationen der Verwalter beigetragen haben dürften. Durch die verstärkte Rinderhaltung u. die bei den Molkereien bald aufgenommene Schweinemast, wurde der Stalldüngeranfall erheblich zugunsten des Ackerbaues vergrößert. Und so entstand im Zusammenwirken der Zuckerfabriken u. Molkereien eine erhebliche Blüte auf dem Acker, wie im Viehstall. Die Landwirtschaft schloß sich in landw. Vereinen zur Pflege des Fachwissens u. der Geselligkeit zusammen. Aber nichts wirkte so belehrend, wie die Gründungen u. Unterhaltung der landw. Versuchsringe, die auf Initiative meines jüngeren Nachbarn Ernst Penner ins Leben gerufen u. in Liessau viele Jahre von dem Dipl. Landwirt Emil Wiebe, einem meiner vielen Vettern II. Grades, mit großem Erfolg verwaltet wurde. Da wurden alle Fragen, die mit dem Ackerbau zusammenhingen, durch Feldversuche exact geprüft u. zwar in der Hauptsache bei Ernst Penner Liessau. Aber jedes Mitglied konnte nach Belieben auf seinen eigenen Feldern die Wirkung von Düngung, Ackerbearbeitung, Sorten, Bestellungszeit etc. nachprüfen lassen u. da ist es mir doch aufgegangen, daß man nur zu einem richtigen Urteil über die Klärung obiger Fragen kommen kann, wenn man diese Fragen auf eigenem Grund u. Boden durch einen zuverlässigen, akademisch gebildeten Landwirt in exacten Versuchen nachprüfen lässt, wobei ich den Ton auf zuverlässig legen möchte. Und Emil Wiebe war zuverlässig.

Im Verlauf dieser Entwickelung in der Landwirtschaft war es selbstverständlich, daß sich viele Bauern außer für den Ackerbau auch mit der Tierzucht befaßten. Schon in den sechziger u. siebenziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatten sich einzelne Landwirte mit Verbesserung der vorhandenen Rinder u. Pferderassen beschäftigt u. ganz nach eigenem Geschmack Zuchtmaterial aus Holstein u. Ostfriesland u. bei Pferden aus dem Rheinland eingeführt u. sehr beachtliche Erfolge damit erzielt. Janßon Tiege hatte schwarzweiße Ostfriesen u. mein Onkel Gerh. Wiebe Gr. Lesewitz Braunvieh aus der Wilstermarsch in Holstein eingeführt. Es war ein herrlicher Anblick, schon Mitte der achtziger Jahre die braune etwa 30-40 Haupt starke Milchviehherde in Gr. Lesewitz, die aber doch nur bei einigen Verwandten Nachahmung gefunden hatte. Mehr Beifall fanden die ostfriesischen Schwarzweißen, holländischer Abstammung. Und als sich dann um 1890 die Züchter dieser ostfriesischen Rinder zu einer Herdbuchgesellschaft zusammenschlossen u. regelmäßig in Danzig u. Marienburg Auctionen veranstalteten, wozu die paar Braunviehzüchter nicht im Stande waren, da war das Schicksal der braunen Herden besiegelt. Nach weiteren 20 Jahren waren die letzten Braunen von der Bildfläche verschwunden. In der Pferdezucht ging die Vereinheitlichung nicht so radikal vor sich. Es standen da immer 2 Bestrebungen gegeneinander. Auf der einen Seite wollte der preußische Staat die Remontezucht gefördert wissen, was auch der Passion vieler Landwirte entsprach, auf der andern Seite drängte die Entwickelung in der Landwirtschaft, mit dem immer stärker werdenden Rübenbau u. damit gesteigerten Ansprüchen an die Zugkraft der Pferde, zur Züchtung eines starken Arbeitspferdes, und so war die Zahl der Warmblutzüchter dort erheblich zurückgegangen u. waren bei unserm Weggang aus der Heimat wohl beide Zuchtrichtungen gleich stark u. es gab ein Stutbuch für Warmblut Trakehner Abstammung u. ein Stutbuch für schwere Arbeitspferde Rheinisch-Belgischer Abstammung.

Die Schweinezucht hatte sich wieder mehr einheitlich entwickelt u. in dem Verband der Züchter des deutschen Edelschweines organisiert. Ich war zeitweise in allen Verbänden Mitglied, habe aber keine Lorbeeren dabei geerntet. Mir lag der Ackerbau mehr, aber Pflanzenzüchter bin ich auch nicht geworden. Aber wir hatten bei Beginn des ersten Weltkrieges in unsern Reihen schon einige Züchter, die sich einen Namen gemacht u. vom preußischen Staat zu Ökonomieräten ernannt worden waren. Soweit ich mich erinnere waren das Grunau Lindenau, Grunau Tralau, Grunau Krebsfelde u. Jacobsohn Tragheim. Sollte ich noch einen vergessen haben, so möge er mir das verzeihen. Es deckt sie längst alle der grüne Rasen.

Soweit ich vorstehende Verhältnisse u. Ereignisse geschildert habe, beziehen sie sich auf die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, als 5 goldene Zwanzigmarkstücke nicht mehr wert waren, wie eine Banknote zu 100 Mark u. auch im Ausland nicht besser bezahlt wurden. Dieser Irrtum, daß Mark = Mark ist, hat sowohl im 1. wie im 2ten Weltkrieg viele zu Bettlern gemacht. Die Generation des 2ten Weltkrieges hat allerdings schon kaum jemals ein Goldstück gesehen, aber auch ihr war der Gedanke eingehämmert, daß deutsche Banknoten allemal Goldwert haben. Sie sind vom Vater Staat genauso zu Narren gehalten wie wir im 1ten Weltkrieg.

So mancher Leser, besonders der vom Fach wird sich nun wohl fragen: „Was habt Ihr denn damals vom preußischen Morgen geerntet u. wie hoch war der Wert dieser Ernten?“! Ich möchte diese Fragen auch beantworten, aber ich muß immer wieder darauf hinweisen, daß doch seit Beginn des 1ten Weltkrieges zunächst die deutsche Währung u. mit dem 2ten Weltkrieg auch die Währung sämtlicher anderer Staaten, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz, heillos in Unordnung geraten ist u. daher höchstens Vergleiche mit der Zeit vor dem 1ten Weltkrieg für die Zeit von 1924 bis 1934 zu ziehen sind, das ist die Zeit nach Beendigung der Inflation bis zur nationalsozialistischen Herrschaft, wo sofort wieder angefangen wurde, mit den Währungen im deutschen Reich u. in Danzig zu jonglieren. Die Inflation der deutschen Währung, die bis Herbst 1923 auch in Danzig maßgebend war, wurde nicht ganz zu gleicher Zeit beendet. Die Währungsreform für Danzig, das ja seit Jan. 1920 „Freie Stadt“ war, wurde Herbst 1923 dadurch beendet, daß Danzig sich von der deutschen Währung lossagte u. den Danziger Gulden einführte der sich auf das engl. Pfund stützte, im Verhältnis von 1 Pf Sterl=25 Danziger Gulden. Nach Stabilisierung der Deutschen R.mark galt der Danziger Gulden 0,80 R.M.

Die Währungsreform in Deutschland wurde später fertig u. zwar im Frühjahr 1924. Sie wurde als ein Wunder betrachtet u. von den einen Herrn Helferich, von den andern Herrn Schacht, Reichsbankpräsident u. Wirtschaftsminister in Berlin nachgesagt. Helferich kam vor Inkrafttreten der Währungsreform bei einem Zugunglück in der Schweiz ums Leben, blieb noch Schacht übrig, dem das Ausland nachsagte, daß er das Ausland dabei schändlich betrogen habe, was ich ihm noch nicht mal so sehr verübeln könnte.

Verhältnis einiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse

1913 R.M. 1925 Danz. Gulden

| Weizen 1 Ctr. | 10.00 | 15 |

| Gerste | 9.00 | 12 |

| Hafer | 9.00 | 12 |

| Roggen | 8.00 | 12 |

| Zuckerrüben | 1.00 | 1.75 |

| Milch 1 Lit. | 0,10 | 0.10 |

| Mohn 1 Ctr. | – | 50.00 |

| Victoria Erbsen | – | 25.00 |

| Rübensamen | – | 47.00 |

| Leinsamen | – | 25.00 |

| Schweine | ||

| Rinder |

Geerntet wurden

1909-1913 1925-1929

| Weizen pr.pr.Morg. | 16 Ctr. | 16 Ctr. |

| Gerste “ “ | 16 “ | 17 “ |

| Hafer | 17 | 17 |

| Roggen | 14 | 12 |

| Zuckerrüben | 160 | 180 |

| Milch pr Kuh | 3800 Lit. | 3400 ltr |

| Mohn pr.pr.Mg | – | 6,00 Ctr |

| Victoria Erbsen | – | 14.00 |

| Rübensamen | – | 13.00 |

| Leinsamen (Öllein) | – | 10.00 |

| Senf | – | 10.00 |

| Süßlupinen | – | 8.00 |

| Mais (Pfarrkirchner) | – | 20.00 |

| Kartioffeln125.00 |

Die Bewirtschaftungsweise lag nicht streng fest. Es war eine sogenannte Conjunktourwirtschaft mit regelmäßiger Kleefolge u. zwar derart, daß möglichst nicht Getreide oder Rüben hinter sich selbst gebaut wurden. Es waren eine Anzahl Früchte hinzugekommen, die wir vor dem ersten Weltkrieg nicht angebaut hatten. Mohn u. Victoria Erbsen gediehen in den ersten Jahren prächtig, aber nach etwa 10 Jahren waren die Erbsenkrankheiten, wie Braunfleckenkrankheit u. der Erbsenwickler so schlimm, daß wir den weiteren Anbau aufgeben mußten. Beim Mohn fanden sich Wurzelschädlinge, welche die Pflanzen während der Blüte zum umfallen brachten. Daß wir diese schönen Vorfrüchte für Weizen vom Anbau streichen mußten, tat uns sehr leid. Auch Rübensamen war eine gute Vorfrucht für Weizen, aber von 1925-1935 war es eine Stümperei mit dem Rübensamen. Man konnte zwar immer Stecklinge für einen ganzen Schlg., das waren bei mir ca.30 [80?] pr. Morgen anbauen, aber wieviel man davon auspflanzen konnte, bestimmte die Zuckerfirma, u. ich habe manchen großen Posten Rübensamenstecklinge vernichten müssen, weil die Zuckerfirma keinen Absatz für den Samen hatte. Von 34/35 an kamen dann bessere Zeiten für den Rübensamenbau, u. man konnte bis Kriegsende alle geernteten Pflanzen auch auspflanzen. Der Rübensamen wurde mitunter von den Blattläusen sehr beschädigt. In den letzten Jahren waren wir aber davon verschont geblieben. Es war auch neuerdings ein Bekämpfungsmittel (Gesasol) erzeugt, ich habe es aber nicht mehr ausprobiert. Als Neuerung war auch der Anbau von Leinsamen, Mais und Süßlupinen hinzugekommen, wovon der Erstere hauptsächlich seines Samens wegen angebaut wurde, aber in der Kriegszeit war auch das Stroh gut abzusetzen. Mais brachte kolossale Ernten, wurde aber im Kriege so niedrig im Preise angesetzt, daß sich der Anbau in größerem Umfang von selbst verbot.

Mit Süßlupinen war der Sandboden gut auszunützen u. waren außerdem eine gute Vorfrucht für Kartoffeln, Mohrrüben u. Roggen, die Erträge waren zunächst noch nicht sehr groß, u. außerdem geben Lupinen leicht Schnecken ins Land, aber wenn man Kartoffeln dahinter baute, konnte man der Schnecken schon Herr werden. Senf hatte in Friedenszeiten einen so geringen Preis, daß man ihn zumeist nur als Notnagel benutzte, wenn mal was umgepflügt werden mußte. Er konnte spätere Aussaat ertragen. Im Kriege war auch Senf sehr begehrt. Auch Rotkleesamen (ein und zweischnittiger) u. Grassamen (Wiesenschwingel) wurde von mir in meiner langen 52jährigen Wirtschaftszeit zeitweise angebaut u. Raps (nur in Brodsack). Von all diesen vielen Früchten meiner ganzen Wirtschaftszeit war der 2schnittige Rotklee die unsicherste Frucht. Sonst wurde im Gr. Werder auch zeitweise Kümmel u. Spinatsamen u. im Kriege viel Gemüse angebaut. Ich habe Pflückerbsen, frühen Weißkohl u. rote Mohrrüben angebaut, die alle hohe Erträge brachten. Mit Mohrrüben habe ich auf meinem Sandboden weit höhere Einnahmen erzielt, wie von meinem besten Weizen. Dieser umfangreiche Hackfruchtbau an Rüben u. Rübensamen, ev. Kartoffeln u. Gemüse aller Art, war natürlich nur möglich, wenn ein guter Preis u. restlose Abnahme garantiert wurden u. die vielen dazu benötigten Arbeitskräfte beschafft werden konnten. In der Hauptsache bestanden diese Arbeitskräfte aus polnischen Saisonarbeitern, die vor dem Kriege regelmäßig zum Winter in die Heimat entlassen werden mußten u. zum 1.April wieder eingestellt werden konnten. Während des Krieges mußten wir die Polen auch über Winter halten, was bei Arbeitnehmern u. Arbeitgebern heftigen Unwillen erregte. Im letzten Kriegsjahr, als der Krieg immer mehr Menschen aus der Wirtschaft abzog, wurden uns Judenfrauen aus dem K.Z. Lager Stutthof zugewiesen; das war dann schon der Anfang vom Zusammenbruch.

Die Weichsel

Unser Schicksalsstrom, die Weichsel, soll in diesem Abschnitt noch besonders behandelt werden.

Von der Eindeichung der Weichsel u. ihres zweiten Mündungsarmes, der Nogat, durch den Ritterorden, habe ich schon gesprochen u. aus dem Zustand in dem sich die Deiche bei Beendigung der Ordenszeit befanden, hat sich während der 300 Jahre Polenzeit kaum etwas geändert. Erst Friedrich der Große nahm den ersten Eingriff in die Stromverhältnisse vor, als er bei seinem Liebeswerben um die schöne reiche Stadt Danzig auf Widerstand bei den selbstherrlichen Danzigern stieß. Da ließ er an der Abzweigung der Nogat die dort befindlichen Bäume, die bisher ein natürliches Eiswehr gebildet hatten, fällen, um dem Weichselwasser den Zugang zur Nogat zu erleichtern u. es den Danzigern zu entziehen. Das gelang auch in gewissem Umfang, aber ohne nennenswerten Schaden für Danzig. Umso größer waren die Schäden für das Große Werder. Es ging nunmehr nicht nur mehr Wasser in die Nogat, sondern auch mehr Eis, das sich in dem verhältnismäßig engen Strombett leicht festsetzte u. zu vielen verheerenden Deichbrüchen führte. In den etwa 100 Jahren vom Beginn der preußischen Zeit bis 1888 brach der Deich bei Halbstadt, bei Schadwalde, bei Schönau 2x, bei Wernersdorf u. 1888 bei Jonasdorf, rechts der Nogat. In dieser ganzen Zeit hat nur ein Dammbruch aus der Weichsel bei Gr. Montau stattgefunden.

Als die Napoleonischen Kriegswirren vorüber waren, war der preußische Staat wohl so erschöpft, daß er für die Verbesserung der Stromverhältnisse der Weichsel einstweilen nichts tun konnte, als Weichselregulierung zu planen. Zunächst versuchte er den unerwünschten Wasser und Eiszufluß zur Nogat dadurch zu mindern, daß er den Einlauf des Weichselwassers in die Nogat etwa 3 klm weiter nach unten verlegte u. dort einen Kanal anlegte, der nicht mehr im spitzen sondern im rechten Winkel von der Weichsel abzweigte. Als auch dieses Mittel nichts half, baute man in den Kanal aus starken Baumstämmen ein Eiswehr ein, welches das Eis festhalten u. das Wasser durchlassen sollte. Aber das nächste Hochwasser nahm das ganze Wehr mit. Das war etwa im Jahre 1840, zu der Zeit, als die Weichsel von sich aus zu regulieren begann und bei Neufähr die Düne durchbrach und sich selbst eine neue Mündung schaffte. Damit waren die Regulierungsarbeiten einstweilen beendet. Bei Plehnendorf wurde kurz oberhalb des Dünenbruches die bisherige Danziger Weichsel koupirt u. eine Schiffahrtsschleuse eingebaut, u. damit war nun die sogenannte tote Weichsel geschaffen, die nunmehr vom Stande des Wassers in der Stromweichsel unabhängig war und als Holzhafen benutzt wurde. 1855 brach dann bei sehr hohem Wasser der Damm bei Gr. Montau. Es war der verheerendste Deichbruch, den das Große Werder erlebt hatte, aber auch er brachte die lange gehegten Regulierungspläne nicht zur Reife. Es wurden zwar von der Regierung bald nachdem Eisbrecher gebaut u. die Weichsel, meistens schon im Februar, bis Thorn aufgebrochen, wenn der Wasserstand es zuließ, u. einige Eisbrecher, die nicht vor Ort arbeiteten, patroullierten ständig im unteren Weichsellauf u. verhinderten ein erneutes Festsetzen des Eises. Aber es war doch kein Radikalmittel u. besonders in der Nogat garnicht anzuwenden, weil das Haff beim Eisgang der Weichsel noch immer fest zugefroren war u. damit das Abschwimmen des losgebrochenen Eises unmöglich machte. Außerdem war die Nogat damals auch schon so versandet u. flach geworden, daß ein Eisaufbruch mit Eisbrechern auch deswegen nicht in Frage kam. Erst die jüngste Katastrophe, der Dammbruch bei Jonasdorf, brachte den lange gehegten Weichsel Regulierungsplan zur Reife. Zunächst wurde in den Jahren 1890-94 der Weichsel zwischen Nickelswalde u.Schiewenhorst eine neue Mündung geschaffen, die bei Eislage durch eine neue Schiffahrtsschleuse mit der nunmehr wieder koupierten Danziger Weichsel verbunden wurde. Dann wurden die Deiche an der Weichsel stromauf, zu beiden Seiten des Stromes, wo es notwendig war, so verlegt, daß ein gleichmäßig 1000m breites Hochwasserstrombett entstand. Dazu war es notwendig, daß die Deiche stellenweise näher an den Strom herangerückt u. stellenweise weiter abgelegt werden mußten. Eine Heidenarbeit! Im Laufe von weiteren 20 Jahren, also 1912, war diese Arbeit bis oberhalb der Nogatabzweigung beendet u. auch die Regulierung der Nogat durch Ausbaggerung u. Einbau von 4 Schiffahrtsschleusen bei Weissenberg, bei Schönau, beim Galgenberg u. bei Horsterbusch, wodurch der Wasserstand in der Nogat reguliert werden konnte, denn etwas Wasser aus der Weichsel sollte der Nogat auch ferner zugeführt werden.