Hilde Fieguth

Vorbemerkung

Im Frühjahr 2018 bekam ich von André Dieball vier Hefte mit Aufzeichnungen seines Großvaters Hermann Wiebe, die ich im Sommer abgetippt habe. Die Hefte haben folgende Titel:

1. Aus den ersten fünf Jahren unseres Flüchtlingslebens 24.Januar 1945-1950, Leeste bei Bremen, 2. Februar 1950

2. Meine Heimat, Leeste b. Bremen, 18.April 1951

3. Für meine Enkel, Hannover im Jahre 1954

4. Meine Heimat II. Ausfert[igung], Hannover, 3. März 1955

Der zeitlich letzte Band, Meine Heimat II. Ausfert[igung], 1955, ist die ausführlichste Darstellung des Themas “Meine Heimat“, und wird deshalb als erstes Dokument platziert. Daran schließt sich die erste Ausfertigung an, “Meine Heimat“, 1951, in der einige Episoden bereits erzählt werden, die aber auch mancherlei andere Details enthält. Es folgen die Hefte “ Aus den ersten fünf Jahren unseres Flüchtlingslebens“, 1950, und “Für meine Enkel“, 1954.

Beim Abschreiben der im Allgemeinen gut leserlichen Texte (in lateinischer Schrift) habe ich die manchmal eigenwillige Orthographie Hermann Wiebes (z.B. allmählig, paralel, erndten etc.) sowie die Groß- und Kleinschreibung (z.B. das auspumpen) und die zusammengesetzten Wörter ohne Bindestrich (z.B. die Weichsel und Nogatdämme) beibehalten; fehlende Kommas (vor daß oder bei Relativsätzen) der besseren Lesbarkeit wegen stillschweigend ergänzt, manche seiner Kommas auch weggelassen; offensichtliche Flüchtigkeitsfehler wie das Fehlen der Pünktchen auf ä ö ü beseitigt. Unverändert beibehalten habe ich die Kombination der Personennamen mit den Ortsnamen. Alle Ortsnamen wurden auch anhand der Internetseite www.westpreussen.de/cms/ct/ortsverzeichnis/details.php

überprüft. Durch Hinzufügungen in eckigen Klammern habe ich gelegentlich fehlende Teile seiner nicht immer perfekten Satzkonstruktionen ergänzt.

Alle meine Anmerkungen einschließlich der [?] zu unleserlichen Stellen, der [] bei Tilgung versehentlicher Wortwiederholungen sowie der hochdeutschen Übersetzungen plattdeutscher Textstücke (von Rolf übersetzt) stehen in eckigen Klammern und Kursivschrift. Alles habe ich mit Rolf gründlich besprochen.

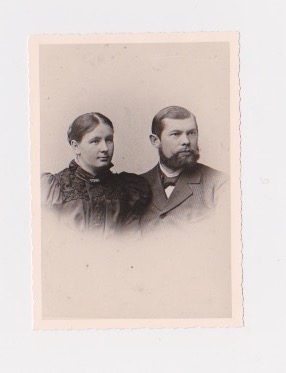

Fotos und Scans habe ich beigefügt.

In: „Meine Heimat II“ erwähnt Hermann Wiebe frühere Aufzeichnungen:

S. 250: Über meine Jugend habe ich in einem Buch „Aus der Jugendzeit“, meiner Tochter Margarete geschenkt, und aus unserm gemeinsamen Lebensweg unter dem Titel „Von der grünen bis zur goldenen Hochzeit“ berichtet.

Aus der Schrift “Aus meiner Jugendzeit“ zitiert Egon Klaaßen in den “Tiegenhöfer Nachrichten“ 2006. Der Text stimmt oft fast wörtlich mit dem Band – „Meine Heimat II Ausfert[igung]“ überein.

aus: Deutsches Geschlechterbuch, Band 132, Westpreußisches Geschlechterbuch, 1963

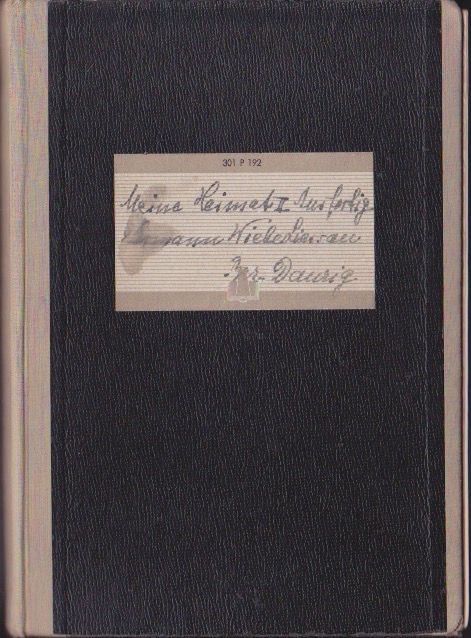

Meine Heimat II.Ausfertig[ung].

[beendigt am 3.März 1955, in seinem 86. Jahr geschrieben, s. S. 2 und S. 134]

Hermann Wiebe Liessau Bez.- Danzig

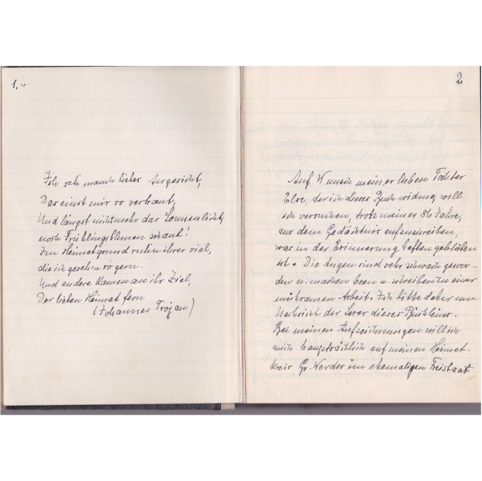

Ich sah manch liebes Angesicht,

Das einst mir so vertraut,

Und längst nicht mehr das Sonnenlicht

noch Frühlingsblumen schaut!

Im Heimatgrund ruh’n ihrer viel,

die ich geseh’n so gern.

Und andere kamen an ihr Ziel,

Der lieben Heimat fern

(Johannes Trojan)

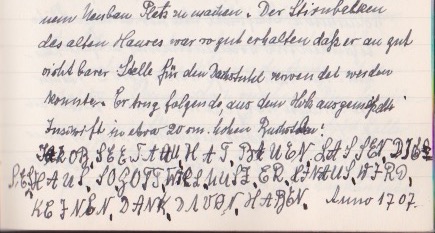

Auf Wunsch meiner lieben Tochter Else, der ich dieses Buch widme, will ich versuchen, trotz meiner 86 Jahre, aus dem Gedächtnis aufzuschreiben, was in der Erinnerung haften geblieben ist. Die Augen sind sehr schwach geworden u. machen lesen u. schreiben zu einer mühsamen Arbeit. Ich bitte daher um Nachsicht der Leser dieses Büchleins. Bei meinen Aufzeichnungen will ich mich hauptsächlich auf meinen Heimatkreis Gr. Werder im ehemaligen Freistaat Danzig u. auf die Vorgänge in den letzten 100 Jahren vor unserer Vertreibung im Jahre 1945 beschränken, die ich zu ¾ miterlebt u. zu ¼ von meinem 1825 geborenen Vater u. seinen Altersgenossen erfahren habe.

Um Irrtümer zu vermeiden, bemerke ich noch, daß sich Namen u. Umfang des Kreisgebietes in den letzten 25 Jahren vor unserer Vertreibung mehrfach geändert hat. Von Beginn der preußischen Geschichte in diesem Kolonialgebiet bis 1920 war das große Marienburger Werder ein Teil des Kreises Marienburg Westpreußen. Er umfaßte vor 1920 aber nicht das ganze Delta zwischen Weichsel u. Nogat, sondern ein größeres Stück des Deltas, begrenzt von einer geraden Linie von Tiegenhof nach der Nogat bei Wiedau u. einer ebenfalls geraden Grenze von Tiegenhof nach Jungfer am frischen Haff, gehörte zum Landkreis Elbing. Dieses Elbinger Gebiet ist wahrscheinlich in der polnischen Zeit einmal mit dem übrigen Elbinger Gebiet von dem immer in Geldnöten befindlichen Polenkönig an den Preußenkönig verkauft worden. In Deich u. Entwässerungsangelegenheiten bildete es aber immer eine Einheit mit dem großen Marienburger Werder u. wurde 1920 bei Gründung des Freistaates Danzig, auch wieder politisch demselben zugeteilt. Eine weitere Veränderung erfolgte in den letzten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft, als die sogenannte Stromweichsel bis zur Ostsee als westliche Grenze des Kreises Gr. Werder erklärt wurde u. dadurch alles ehemalig zum Kreis Danzig-Niederung gehörige Land, östlich der Stromweichsel, an den Kreis Gr. Werder fiel. Dazu gehörte alles Land zwischen Ostsee u. Elbinger Weichsel u. dem frischen Haff und die Nehrung bis zur ostpreußischen Grenze. Das kleine Städtchen Tiegenhof wurde 1920 zur Kreisstadt gemacht, war Sitz des Landratsamtes, des Amtsgerichts, der Deichämter u. anderer Ämter. Es wurde dadurch gegenüber den andern, etwa gleich großen Städtchen Neuteich erheblich bevorzugt. An der polnischen Verwaltung hatte sich dadurch nichts geändert. – Wenn ich vorhin gesagt habe, daß ich mich auf die letzten 100 Jahre unserer Kreisgeschichte beschränken will, so wird es doch zum bessern Verständnis meiner Aufzeichnungen zwischendurch notwendig sein, auch auf weiter zurückliegende Ereignisse, auch außerhalb unseres Kreises einzugehen.

Die Besiedlung des Kreises Gr. Werder durch den Orden geschah nach culm. Recht und die culmische Hufe (16,6 ha) u. der culm. Morgen (0,56 ha) waren die Grundlagen bei der Verteilung des Landes, von dem wohl kaum Jemand mehr als bis 2 Hufen bekommen hat. Güter und Rittergüter waren keine vorhanden u. die Bezeichnung „Bauer“ für alle Grundbesitzer üblich. Aber im Laufe der Jahrhunderte hatte sich durch Zusammenlegung allmählig ein größerer Grundbesitz herangebildet, für den die Bezeichnung „Bauer“ eigentlich nicht mehr paßte. Diese Bezeichnung war zudem im 19ten Jahrhundert auch etwas in Mißkredit gekommen. Die kleineren Grundbesitzer nannten sich lieber „Hofbesitzer“ u. die größeren „Gutsbesitzer“. Da brachte der Nationalsozialismus für die kurze Zeit seiner Herrschaft die Bezeichnung „Bauer“ noch einmal zu Ehren u. nannte alle Grundbesitzer, ob groß oder klein, Bauern. Aber damit war der Unterschied in der Wirtschaftsführung u. Lebenshaltung nicht beseitigt. Es gab etwa 10 Bauern mit einem Wirtschaftsareal von 250-350 ha. u. etwa 50 Bauern mit einem Wirtschaftsareal von 150-250 ha. Die ließen sich unter der Rubrik „Bauern“ schlecht unterbringen.

H. Wiebe

Kap.I

Entwässerung u. Besiedlung

Als der deutsche Ritterorden 1228 bei Kulm über die Weichsel ging u. daran ging, das Gebiet, östlich der Weichsel von Thorn bis zur Abzweigung der Elbinger Weichsel, das im Norden von diesem Strom begrenzt wurde zu erobern, zu kolonisieren u. die Prußen zum Christentum zu bekehren, da war die Stromweichsel, auch Danziger Weichsel genannt u. im Westen die Elbinger Weichsel u. das frische Haff im Norden die Grenze des Ordensstaates im Kreise Gr. Werder. Der Orden muß schnell den Wert der Weichselniederungen erkannt haben, denn er ging sehr bald an die Eindeichung der Niederungen östlich der Weichsel, die bis 1300 schon vorläufig beendet war, trotz aller Kämpfe u. Aufbauarbeiten in den andern Teilen seiner Gebieter.

Es erregt wohl heute noch das Staunen der Fachleute über diese Leistungen des Ordens, dessen sich, wenn auch in kleinerem Umfang, fast gleichwertig die Trockenlegung der nördlichen, an das frische Haff u. den Drausensee grenzenden, teilweise unter dem Meeresspiegel liegenden Sumpfländereien durch die mennonitischen Holländer, die etwa ab 1550 ins Land kamen, [anschlossen]. Sie brachten aus ihrer Heimat die Kunst mit, durch Windschöpfwerke das Wasser bis 2 m. hoch zu heben. Dazu mußten natürlich erst Dämme an der Haffküste u. den ins Haff mündenden Flüssen gebaut u. Wasserschöpfwerke (Windmühlen) errichtet werden. Und wenn dann das Land gegen Haffstauund Überwässerung von dem oberhalb gelegenen großen Werder einigermassen geschützt u. trockengelegt war, dann begann die Herstellung von vielen, eng beieinanderliegenden Wassergräben, u. die Fortschaffung des Grabenaushubs auf die zukünftigen Baustellen der zukünftigen Bauernhöfe. An der Nordseeküste wurden diese Hügel „Wurten“ genannt; im Gr. Werder war diese Bezeichnung nicht üblich. Mir ist auch nicht bekannt, daß diese 2-3 m. hohen Hügel einen besonderen Namen getragen haben. Sie waren aber sehr notwendig, denn zur Zeit der Schneeschmelze u. auch bei starken Regenfällen waren die sehr ebenen Ländereien oft unter Wasser. Jedes neu angelegte Dorf war wieder ein Entwässerungspolder für sich, war rundum eingewallt u. besaß seine eigene Wassermühle. Das war ein charakteristisches Bild der Niederung mit den vielen Windmühlen, wenn sie im Betrieb waren. Die weißleuchtenden Leinwandsegel leuchteten bis auf viele Kilometer Entfernung. Das auspumpen konnte auch nicht beliebig vorgenommen werden. Es konnte damit erst begonnen werden, wenn der Haffwasserstand bis auf eine gewisse Höhe gesunken war, was im Frühjahr u. oft auch bei großen Regenfällen im Sommer oder bei Haffstau die Geduld der Niederungsbewohner oft auf eine harte Probe stellt. Bei allen solchen widrigen Verhältnissen waren die Hügel, auf denen die Bauern aus Holland hausten, ein sicherer u. trockener Zufluchtsort. Nicht so trocken ging es aber bei den verhältnismäßig vielen Deichbrüchen zu. Dann ging das Wasser über alle Wälle, u. Wälle, die zu hoch aufgeschüttet waren, mußten auf gewissen Stellen durchstochen werden, um dem Wasser schnellen Abfluß zu ermöglichen. Aber auch jetzt mußte mit dem Ausschöpfen des restlichen Bruchwassers gewartet werden, bis die Markmühle an der Linau das Zeichen gab, das ganz einfach darin bestand, daß diese Mühle in Betrieb genommen wurde. Darauf paßten die andern Mühlen schon auf. Weniger genau paßten sie auf, wenn die Markmühle wegen zu hoher Vorwasser stillgelegt wurde. Das war ein hartes Brot, das diese Holländer u. noch viele Generationen ihrer Nachkommen assen. Aber Wasserkatastrophen konnten diese Menschen nicht so leicht aus der Fassung bringen. Ich erinnere mich noch gern jener Bootsfahrt im Jahre 1888, die mich, als Begleiter meines Vaters, mit andern Verwandten auf dem Überschwemmungswasser des kleinen Marienburger Werders u. a. auch nach Ellerwald bei Elbing zu entfernten Verwandten brachte. Da war, trotzdem sie schon 3 Wochen im Oberstübchen des Wohnhauses saßen, keine Spur von Gram oder Trauer zu merken. Doch darauf komme ich noch später zurück. Es ist hier vielleicht die richtige Stelle, die Bezeichnungen Marienburger Werder u. Niederung zu erläutern: Werder nannte man den oberen, höher gelegenen Teil des Deltas, der frei auswässerte, u. Niederung den tiefer gelegenen Teil, der mit Schöpfwerken trocken gelegt werden mußte u. zunächst überwiegend von Holländern besiedelt war. Um dem Werder einen freien Abfluß seines Wassers in das frische Haff zu garantieren, andererseits aber die Niederungen vor Überflutung durch das Wasser zu schützen, mußten die 3 Hauptentwässerungsflüsse Linau, Schwente u. Jungfersche Lake ebenfalls von den Holländern bis weit in das Werder hinein eingewallt werden, wodurch die niedrigen Teile des Werders, die bis zur Ankunft der Holländer häufigen Überschwemmungen durch Stauwasser aus dem Haff ausgesetzt waren, erheblichen Nutzen [?] hatten. Möglich, daß das Deichamt zu diesen Einwallungen im Gr. Werder beigetragen hat, aber anfänglich hielten beide Teile eigensinnig an ihren Gerechtsamen fest, wobei die Holländer durch diesbezügl. Privilegien des Königs von Polen längere Zeit geschützt waren. Die Holländer behaupteten: sie hätten die ganzen Wallarbeiten auf eigene Kosten ausgeführt u. würden sie auch unterhalten, aber die Weichsel u. Nogatdämme u. die Entwässerung im Werder ginge sie nichts an. Schließlich einigten sich beide Parteien dahin, daß das Gr. Werder-Deichamt, die Unterhaltung der Haffdämme übernahm u. die Holländer sich wie die andern Deichpflichtigen an der Unterhaltung der Weichsel u. Nogatdeiche beteiligten.

Die Besiedlung des Werders durch den Orden begann schon im 13. Jahrhundert, wahrscheinlich entsprechend den Fortschritten der Eindeichung. Auch die Herstellung der Binnenentwässerungsanlagen lief wohl damit parallel. Ausser den schon genannten 3 Hauptentwässerungsanlagen Linau, Schwente u. Jungfersche Lake werden an der Haffküste noch viele kleine Rinnsale bestanden haben, die aber von den Holländern bei ihrer Einwallung des frischen Haffes sämtlich zugeschüttet wurden. Die Hauptentwässerungsader war die Schwente, die das ganze Werder von der Südspitze b. Kl. Montau bis zur Mündung in das Haff bei Stobbendorf durchfloß u. in ihrem untern Teil von dem Dorf Tiege ab Tiege genannt wurde. Sie entwässerte die ganze südliche Spitze des Deltas südlich der Eisenbahnstrecke Dirschau-Marienburg u. von den nördlich dieser Linie gelegenen Ländereien die folgenden Dörfer: Liessau, Kl. Lichtenau, Altenau, Heubuden, Warnau, Kaminke, Tragheim, Irrgang, Tannsee, Brodsack, Eichwalde, Leske, Trampenau (zu einem kleinen Teil), Trappenfelde, Tralau, die Hälfte von Gr. Lichtenau, Stadt Neuteich, Mierau, Tiege u. einen kleinen Teil von Marienau u. Rückenau u. die Stadt Tiegenhof.

Alles, was westlich dieser Dörfer bis zur Danziger u. Elbinger Weichsel lag, gehörte zum Linau Gebiet.

Alles, was östlich dieser Dörfer bis zur Nogat lag, gehörte zum Gebiet der Jungferschen Lake.

Die Kolonisten im Gr. Werder werden hauptsächlich aus Westfalen u. Niedersachsen gekommen sein. Auch sie werden sich zuerst mit den Entwässerungsanlagen beschäftigt haben, wobei allerdings die Gräben nicht mehr so eng beieinander liegen durften, wie in der Niederung. Die Linau war ein etwa 10 klm. langer u. 200-300m. breiter Binnensee, der Überrest eines Haffwinkels, das durch den Preesnick, unweit der Elbinger Weichsel, mit dem Haff verbunden war. Die Linau war das Auffangebassin für das [Wasser] aus den Vorfluten (Lichtenauer, Schönseer u. Schöneberger Vorflut), aber auch für das Wasser, das durch die vielen Mühlen ihrem Ufer hineingepumpt resp. geschöpft wurde. Die Vorfluten erstreckten sich bis in die höchst gelegenen Dörfer ihres Polders u. nahmen von beiden Seiten die Hauptwassergänge der einzelnen Dörfer auf u. so verästelte sich das ganze Grabennetz über das gesamte Delta, denn bei den beiden andern Poldern lagen die Verhältnisse ähnlich, nur wurden im Gebiet der Jungferschen Lake die Hauptzuleitungsgräben „Laken“ genannt, die aber dieselbe Aufgabe hatten, wie die Vorfluten oder die Hauptwassergänge an der Schwente.

Bewundern muß man die Sorgfalt der Ordenswasserbaumeister, daß keinem der Untertanen Unrecht geschah. Und so ist vielfach noch heute der Grundsatz, daß kein oberhalb gelegener Entwässerungsbezirk, der sich meistens mit der politischen Gemeinde deckte, den tiefer gelegenen Nachbar überwässern durfte. Solche tiefer gelegenen Ländereien mußten sorgfältig umgangen werden, auch wenn die Entwässerung bei dem höher gelegenen dadurch schlechter wurde, als bei dem tiefer gelegenen. Daß diese Auffassung irrig war, habe ich schon als junger Mensch bei meinem Vater in Irrgang feststellen können, wo in den 80ger Jahren des vorigen Jahrhunderts die zuständige Entwässerung, die Tannsee, Irrgang, Tragheimer Vorflut, gründlich ausgebaut u. auf weite Strecken ein vollkommen neues Flußbett geschaffen wurde. Auch hier war man, schon von der Ordenszeit her, ängstlich um die tieferen Ländereien herumgegangen. Das damalige Deichbauamt konnte die Bauern der genannten Dörfer überzeugen, daß eine gute Entwässerung nur möglich ist, wenn der Hauptwassergang auf die tiefsten Stellen des Polders verlegt würde. Dementsprechend wurde die Vorflut ausgebaut u. die Bauern sind gut dabei gefahren. Ich hab dann 16 Jahre in Brodsack u. 36 Jahre in Liessau gewohnt, wo ich dieselben Zustände vorfand, wie in Irrgang. Es ist mir weder in Brodsack noch in Liessau gelungen, die tiefer gelegene Gemeinde Kl. Lichtenau, trotz der augenscheinlichen Erfolge in Irrgang, von meiner Auffassung, die übrigens auch die Auffassung des Deichamtes war, zu überzeugen. Ich glaube, der Standpunkt der tiefer gelegenen Dörfer entsprang weniger der eigenen Überzeugung, als dem menschlich verständlichen Neidgefühl, daß der Nachbar einen Vorteil von einer Sache habe, auch wenn er ihm selbst keinen Schaden bringt.

Als Illustration zu meinen obigen Ausführungen möge noch die Tatsache dienen, daß die Gemeinde Kl. Lichtenau durch den Hohengraben, den Entwässerungsgraben der Gemeinde Liessau, in Bezug auf die Entwässerung in 2 Teile zerschnitten war. Um eine einheitliche Entwässerung für Kl. Lichtenau aufrecht zu erhalten, mußte das Wasser des höher gelegenen Teils mittels eines sogenannten „Dyckers“ unter der Sohle des hohen Grabens quer hindurch geführt werden. Das gab natürlich oft Differenzen zwischen den beiden Gemeinden. In den Jahren 1919/22 mußte der Dycker bei einer gründlichen Instandsetzung das hohen Grabens vorübergehend entfernt werden. Der Wiedereinbau des Dyckers verzögerte sich wegen der Inflation um einige Jahre. Derweil wässerten die Kl. Lichtenauer ganz bequem in unsern neu ausgebauten hohen Graben u. Liessau war auch bereit, den fraglichen Teil Kl. Lichtenaus gegen angemessenen Anteil an den Unterhaltungskosten des hohen Grabens bei sich aufzunehmen, aber es kam zu keiner Einigung, ja nicht einmal zu diesbezügl. Verhandlungen. Die Kl. Lichtenauer bestanden starr darauf, daß ihnen ihr geliebter Dycker wieder hergestellt würde, was denn auch geschah. Auch dieser hohe Graben hatte schon einmal 30 Jahre früher eine radikale Verlegung u. Verkürzung des Flußlaufes, ähnlich wie in Irrgang-Tannsee erfahren, u. vereinigte sich in seinem Unterlauf, kurz vor seiner Einmündung in die Schwente bei Altenau, mit der Entwässerung von Kl. Lichtenau, dem Schmerblockgraben u. bildeten nun beide Wasserläufe den Hohen u. Schmerblockgrabenverband.

Wenn man sich die alten stillgelegten Wasserläufe des hohen Grabens u. der Tannsee-Irrganger Vorflut ansah, die beide viele Kilometer durch hohes Land geführt waren, um tiefer gelegene Ländereien zu umgehen, dann konnte man nur den Kopf schütteln.

Ähnliche Gefühle bewegen uns wohl, wenn wir die Anlage der Weichsel u. Nogatdeiche betrachten. Man kann wohl annehmen, daß einstmals zur Zeit der Anlage der Dämme die beiden Ströme sich oft gespalten u. größere oder kleinere Inseln gebildet haben. Man kann nicht recht verstehen, weshalb der Orden diese Nebenarme der beiden Ströme nicht einfach koupiert hat, anstatt oft recht große Verlängerungen der Dämme in Kauf zu nehmen. Bei der vielfach bewiesenen Baukunst, auch der Wasserbaukunst des Ordens, kann ihm die Kunst des Koupierens von Strömen kaum fremd gewesen sein. Diese Unterlassungssünde[n] des Ordens haben 600 Jahre lang den Niederungsbewohnern großen Schaden zugefügt. An diesen unnatürlich verbreiterten Stromstellen kam das Eis oft zum Stehen u. verstopfte den Strom u. da mußte denn oberhalb der Stopfung unweigerlich nach einer, manchmal sogar nach beiden Seiten, der Damm brechen.

Zu einer weiteren Quelle des Leides für die Niederungsbewohner wirkte sich eine Maßnahme des großen Friedrichs aus, als er 1772 bei der ersten Teilung Polens zwar das ganze Westpreußen, aber nicht die schöne Stadt Danzig erhielt, nach der er große Sehnsucht hatte. Die Liebe zu Danzig war ganz einseitig, denn die stolzen Danziger hatten keine Sehnsucht nach der preußischen Herrschaft u. wollten sich ihre Freistaats Herrlichkeit bewahren. Da verfiel König Friedrich auf den Gedanken, den Danzigern das Weichselwasser abzugraben, um sie in ihrem Handel mit Polen zu schädigen. Das geschah auf die Weise, daß er den Wasserabfluß in die Nogat verbesserte. Zu dieser Verbesserung gehörte auch die Beseitigung einer Anzahl Bäume, die hart an der damals engen Stromverbindung standen u. bis dahin gewissermassen eine Eiswehr gebildet hatten. Die Nogat erhielt auch tatsächlich einen etwas stärkeren Wasserzufluß, aber leider auch einen erheblich stärkeren Anteil am Weichseleis. Das wirkte sich in vermehrten Eisverstopfungen u. Deichbrüchen aus, welche dem großen Werder gewaltige Schäden zufügten. Die Danziger haben wenig unter dieser Maßnahme gelitten.

Im übrigen möchte ich noch bemerken, daß, nach den Anlandungen an der Mündung dieser beiden Ströme zu urteilen, in vorgeschichtlicher Zeit Nogat u. Elbinger Weichsel die Hauptmündungen der Weichsel gewesen sind, und daß die Weichsel schon einmal im Jahre 1840 sich selbständig einen kürzeren Weg zum Meer gesucht hat, indem sie bei Neufähr die Düne durchbrach. Das war den Danzigern sehr willkommen, denn nun konnte der bisherige Weichselstrom kurz unterhalb der Durchbruchstelle koupiert u. eine Schiffahrtsschleuse eingebaut werden u. der nun stillgelegte untere Weichselteil, die tote Weichsel genannt, diente den Danziger Holzhändlern als Liegeplatz für ihre vielen, aus Polen bezogenen Holzflöße u. zu andern gewerblichen Zwecken. Auch waren die Danziger nun die Sorgen bei den jährlichen Eisgängen u. den gelegentlichen Hochwasserwellen der Weichsel los.

Das waren so etwa in großen Umrissen die Zustände im großen Werder im Jahre 1840. Für den Verkehr war noch recht wenig getan. Eine einzige feste Straße durch das große Werder in einer Länge von 20 Klm durchschnitt die obere Spitze des Deltas von Dirschau nach Marienburg, ein Teil der Staatschaussee Berlin-Königsberg. Der übrige Teil des großen Werders mit seinen durchweg lehmigen Böden, war in den langen Wintermonaten, wenn nicht gerade Schlittenbahn, für Fuhrwerke unpassierbar, desgleichen im Sommer bei lang anhaltenden Regenperioden. Da war dann das Reitpferd das einzige zuverlässige Verkehrsmittel und wurde auch viel benutzt. In den Niederungen mit ihren vielen Wassergräben gab es zusätzlich noch die Verkehrsgelegenheit auf Schlittschuhen, die besonders von der Jugend eifrig benutzt wurde. Das war, wenigstens in den Niederungen, die einzige Sportmöglichkeit, die auch den Frauen offenstand. Sonst beschränkte man sich auf den Nachbarschaftsverkehr, der denn auch eifrig gepflegt wurde. Die erste weitere Verkehrsverbesserung bestand in der Anlage des Weichsel-Haffkanals, der um 1840 angelegt wurde u. die Danziger Weichsel von Rotebude aus, wo eine Schiffahrtsschleuse in den Weichseldamm eingebaut wurde, über die Linau nach Platenhof bei Tiegenhof u. dann über Tiege u. Müllerlandskanal, ins frische Haff führte. Es war jahrzehntelang die günstigste Verbindung von Tiegenhof nach Danzig u. kam hauptsächlich dem Verkehr von Tiegenhof u. Umgegend zugute. Dann wurde 1858 die Ostbahn von Berlin nach Königsberg in Betrieb genommen. Da dieselbe fast parallel mit der Staatschaussee von Dirschau nach Marienburg verlief, so war sie einstweilen keine wesentliche weitere Verkehrsverbesserung. Inzwischen war um 1840 auch der Kanal bei Pieckel gegraben u. in Betrieb genommen. Es war eine neu geschaffene Verbindung zwischen Weichsel u. Nogat, die nicht mehr im spitzen Winkel, wie die alte Nogatabzweigung von der Weichsel in die Nogat führte, sondern im rechten Winkel, was nach Ansicht der Sachverständigen den Eiszufluß zur Nogat verringern sollte. Außerdem wurde noch als zusätzliche Verbesserung dieses Plans ein hölzernes Eiswehr in den neuen Kanal eingebaut. Aber die Sachverständigen hatten sich getäuscht. Bei dem nächsten Eisgang warf das Eis das ganze Eiswehr über den Haufen u. schwemmte es fort u. Eis u. Wasser hielten nach alter Weise ihren Einzug in die Nogat. Die preußische Regierung hatte sich offenbar wohl schon längere Zeit mit dem Weichselregulierungsprojekt beschäftigt, aber mit solchen kleinen Mitteln war dem Übel nicht beizukommen u. für eine gründliche Regulierung fehlte immer das Geld. Auch als nach 1848 das preußische Abgeordneten Haus für die Bewilligung der Mittel für eine solche Regulierung zuständig war, konnte eine solche Vorlage, die fraglos viele Millionen kosten würde, nicht durchgebracht werden. Selbst die verheerendste Dammbruch-Katastrophe vom 28. März 1855, die das Gr. Werder je erlebt hatte, konnte das Abgeordnetenhaus nicht umstimmen. Es bedurfte erst noch einer ähnlichen Katastrophe vom 25. März 1888, als der Damm bei Jonasdorf brach u. 30-40 000 ha bestes Land unter Wasser gesetzt, 3 Höfe total weggerissen wurden u. viel Vieh in den Fluten umkam u. große Landflächen versandeten. Jetzt war das Abgeordnetenhaus endlich bereit, die Mittel für eine gründliche Weichselregulierung zu bewilligen. Es war ein großes Unternehmen, das 1890 in Angriff genommen u. 1915 beendet wurde. Es sah so aus:

1. Daß dem Strom eine neue Mündung zwischen Nickelswalde u. Schiewenhorst in die Ostsee geschaffen würde.

2. daß die gesamten beiderseitigen Weichseldämme von der Ostsee bis einige Kilometer oberhalb der Nogatabzweigung auf eine Strombreite von 1000 m. verlegt, das heist, entweder näher an den Strom herangelegt oder von ihm zurückgezogen wurden.

3. daß die beiden Weichselbrücken bei Dirschau-Liessau um je 250 m., also auf 1000 m., verlängert würden.

4. daß Nogat u. Elbinger Weichsel abgeschlossen u. mit Schiffahrtsschleusen versehen werden u. eine dritte Schiffahrtsschleuse aus dem neuen Mündungsgebiet in die verlängerte tote Weichsel führte.

5.daß Elbinger Weichsel u. Nogat ausgebaggert u. kanalisiert u. letztere mit 3 Stauschleusen u. zugleich Schiffahrtsschleusen versehen würden.

25 Jahre ist ununterbrochen an diesem großen Werk gearbeitet worden u. als es fertig war, da war der verlorene Krieg u. der Verlust Westpreußens das erste Warnungszeichen für uns, daß wir hier keine bleibende Stadt haben.

Zwar drohte dem ganzen Werk resp. seinem Schlußstück 1914 durch den am 1. Aug. 1914 ausgebrochenen ersten Weltkrieg eine große Gefahr. Die schon begonnene Koupierung der Nogat mußte im Interesse der Landesverteidigung wieder geöffnet werden. Die ganzen Dammarbeiten wurden sofort eingestellt. Die Russen waren bis zu einer Linie Königsberg-Allenstein in Ostpreußen vorgedrungen u. die östlich der Weichsel wohnenden Bauern hatten schon Befehl, sich auf eine Räumung bis zur Weichsel vorzubereiten, als es Ende August dem Generalfeldmarschall v. Hindenburg u. seinem Generalstabschef General Ludendorf[f] durch ihre geniale Führung gelang, mit 250 000 Mann deutscher Truppen ein doppelt so starkes russisches Heer zu schlagen u. sie aus Ostpreußen zu vertreiben. Zwar kehrten sie noch einmal bis zur sogenannten Angerapplinie zurück, aber die sogenannte Winterschlacht in Masuren befreite uns endgültig von der russischen Gefahr u. brachte uns soviel Kriegsgefangene, daß neben der Versorgung der Landwirtschaft mit Arbeitskräften auch noch Menschen übrig waren, die 1915 die restlichen Teile der Weichselregulierung ausführen konnten.

Da ich mit meiner Familie seit 1909 in Liessau 1 klm. unterhalb der beiden Brücken wohnte u. zu der Kriegszeit Amts- u. Gemeindevorsteher in Liessau war, so habe ich die letzte Phase der Weichselregulierung von 1912-15 aus allernächster Nähe miterleben können. Wir saßen nun hinter unsern starken Deichen u. warteten neugierig auf den Tag, wo die Weichsel die Probe auf das Exempel ablegen würde. Die erste Probe brachte uns ein großes Sommerhochwasser im Jahre 1917. Es fiel nicht sehr erfreulich für uns aus! Wir Angrenzer an die Weichsel hatten zwar immer etwas unter Quellwasser zu leiden, aber in diesem Jahr waren die Quellschäden besonders stark, was wir mit dem durch Nogatabschluß um 1 m. erhöhten Wasserstand der Weichsel in Verbindung brachten. Dann dauerte es Jahre bis zur Generalprobe am 1.4.1924. Da trafen möglichst alle ungünstigen Umstände für einen Weichsel Eisgang zusammen. Einmal war es ein sehr schneereicher Winter im ganzen Weichselgebiet gewesen, der viel Frühjahrswasser brachte u. dann kam das Wasser u. Eis aus den großen Nebenflüssen Bug u. Narew, das erfahrungsgemäß 1 Woche nach dem Weichseleis herunter zu kommen pflegte u. in diesem Jahr gleichzeitig mit dem Weichseleis in Bewegung kam. Nach alten Erfahrungen wäre totsicher wieder ein Dammbruch bei uns fällig gewesen, aber in diesem Jahr war überhaupt kein Mensch auf Eiswache, außer dem Deichhauptmann u. seinem Sekretär, die vom Hauptquartier in Liessau den Eisgang beobachteten. Bei einem Wasserstand von 8,70 m. am Liessauer Pegel vollzog sich der ganze Eisgang in 2 Tagen. Es war ein überwältigender Anblick, wie die dicht gedrängten Eisschollen, die kaum einmal etwas Wasser erblicken liessen, in sausender Fahrt u. die ganze Strombreite bedeckend, zum Meer hinunterschwammen. Das Eis war in 2 Tagen weg, aber der Wasserstand fiel nur langsam. Und trotzdem hatten wir in diesem u. auch den folgenden 20 Jahren wenig Quellwasser. Das Weichselbett hatte sich durch die gewaltigen Wassermassen bis zu 10 m vertieft. Vielleicht war das der Grund dafür.

Inzwischen hatten wir nun im Jan. 1920, sehr gegen unsern Willen, unsere Staatsangehörigkeit geändert; wir waren Bürger der Freien Stadt Danzig geworden. Die Nogat wurde die Ostgrenze dieses Staates u. auch des Kreises „Großer Marienburger Werder“, der fortan den Namen “Gr. Werder“ führte, u. von den 2 kleinen, im Kreisgebiet gelegenen Städtchen Neuteich u. Tiegenhof, je etwa 4000 Einwohner, wurde Tiegenhof zur Kreisstadt erhoben, wie ich auch schon einmal ausgeführt habe.

Um noch bei der Entwässerung zu bleiben, so kann ich feststellen, daß sich der Wunsch nach besserer Entwässerung, angespornt durch diesbezügliche Arbeiten im Nachbarkreis Danziger Werder unter seinem regen Deichinspektor Bertram u. gefördert von der neuen Regierung in Danzig, mächtig regte. Zuerst ging der sogenannte Linauverband, der den westlichen, nach der Weichsel gelegenen Teil des Werders, u. diesesmal gemeinsam mit der Niederung entwässern sollte. Der neu gewählte Deichinspektor Weiß hatte anfänglich noch nicht das volle Vertrauen der Mitglieder dieses Verbandes. Der Deichinspektor des Danziger Werders, Bertram, wurde als höchste Instanz bei den Beratungen der Voranschläge zugezogen. Weiß hatte sich aber bald das Vertrauen der Gr. Werderaner erworben u. Bertram wurde nicht mehr benötigt. Der Plan ging dahin, das gesamte Linaugebiet in Größe von etwa 20000 ha. durch ein einziges großes, an der Elbinger Weichsel bei Kalteherberge zu erbauendes Pumpwerk zu entwässern. Dieser Plan wurde in 5jähriger Arbeit ausgeführt. Er sah den Bau des oben erwähnten großen mit 3 Durchlaßrohren von je 2 m. Durchmesser versehenen Pumpwerkes vor, das mit Elektrizität u. auch mit Dieselmotoren betrieben werden konnte. Gleichzeitig wurde ein etwa 2 klm langer Kanal von dem äußersten Zipfel der Linau zum Pumpwerk gebaut. Als Sammelbecken diente die Linau, deren Wasserspiegel um 1 ½ -2 m gesenkt wurde. Als das geschehen war, konnte man an den Ausbau der vielen u. langen Vorfluten u. Entwässerungsgräben gehen, die ebenfalls um 1 ½ m vertieft wurden. Die Hubkraft des Pumpwerkes war so groß, daß nur 2 Rohre gebraucht wurden, auch bei der Schneeschmelze u. großen Regenfällen im Sommer. Das dritte Rohr konnte fast ständig in Reserve bleiben. Auch die Hubhöhe war bei diesem Werk nicht begrenßt, wie bei den Windschöpfwerken. Das Wasser mußte ja über den Damm der Elbinger Weichsel gepumpt werden. Als ich nach Jahren wieder einmal in die Niederung kam, da erkannte ich dieselbe kaum wieder. Das Wasser aus den Gräben war verschwunden u. aus den früheren schiffbaren Kannälen waren armselige Wassergräben geworden, die kaum etwas Wasser führten u. das schöne Bild der rastlos sich drehenden Windmühlenflügel war auch verschwunden. Die Mühlen waren abgebrochen bis auf einige, die unter Denkmalschutz standen. Ja, manche Bauern, die bisher unter zuviel Wasser litten, mußten sich jetzt ihr Koch u. Trinkwasser aus den Käsereien mitbringen lassen, weil die Brunnen nur salziges Wasser hergaben.

Ähnlich wie bei dem Linauverband wurde später auch bei dem Verband der Jungferschen Lake vorgegangen. Auch das Pumpwerk dieses Verbandes, der etwa das gleich große Areal entwässern sollte, wie der Linauverband, stand an der Elbinger Weichsel u. zwar ganz hart an der Mündung in das Haff. Als Sammelbassin hatte man eine Haffbucht vor der Mündung der Jungferschen Lake eingedeicht.

Die Jungfersche Lake hatte übrigens viele Jahre früher einige einschneidende Veränderungen erfahren. Mitte der achtziger Jahre war in die Mündung der Jungferschen Lake dicht bei dem Dorf Jungfer eine Stauschleuse eingebaut worden, die den Haffstau von der Lake u. ihren Zuleitungsgräben abhielt. Im Anschluß daran wurde die obere Jungfersche Lake schiffbar gemacht u. durch einen Schiffahrtskanal mit dem Dorfe Lindenau verbunden. Ein erheblicher Schiffsverkehr hat sich aber auf diesem Kanal nicht entwickeln können, besonders, als in den neunziger Jahren die Kleinbahnen des Kreises immer mehr ausgebaut wurden u. auch in diesen Gegenden den Kannälen erhebliche Konkurrenz machten.

Bleibt noch der Schwenteverband zu schildern, der einzige, der bis auf einige kleine Mühlenwerke in Mierau, Tiege, Marienau u. Rückenau, frei auswässert. Damit ist aber nicht gesagt, daß die Ländereien in diesem Polder auch immer genügend auswässern können. Man hat zwar auch hier schon in den siebenziger Jahren erhebliche Verbesserungen vorgenommen. Die Schwente wurde von der Brückstelle Tiege ab bis Neuteich ausgebaggert u. etwas begradigt u. dann dem Schiffsverkehr dienstbar gemacht. Die erheblichen Zuckerverschiffungen durch die Zuckerfabrik Neuteich u. die Heranschaffung von allen Massenbedürfnissen derselben. Die Holzflößereien für einige Sägewerke in Neuteich u. der Getreidetransport der Kaufleute bedingten einen regen Schiffsverkehr, den diese Interessenten auch durchaus nicht missen wollten u. gegen alle etwaigen Entwässerungsverbesserungen protestierten. Man sprach auch mitunter von einem Projekt zur Aufstellung eines Pumpwerkes kurz oberhalb Neuteich, wo die beiden Schwenten (große u. kleine Schwente) zusammenkamen, aber geworden ist davon nichts.

Nun entwässern die beiden Schwenten gerade die höchst gelegenen Ländereien des Kreises, die einer Verbesserung ihrer Entwässerung kaum bedürfen, aber zwischendurch sind immer wieder kleinere Flächen, denen eine bessere Entwässerung gut tun würde.

Kap. II

Verkehr

Auf die Verkehrsverhältnisse, soweit sie mit der Entwässerung zusammenhingen, bin ich schon im vorigen Kapitel eingegangen. An befestigten Straßen besaß der Kreis bis 1870 noch keine. 1871 wurde die erste Kreischaussee Neuteich-Liesssau gebaut. Sie erhielt noch auf beiden Enden Chausseegeld-Einnehmerhäuschen, die auch bis zum letzten Tage noch bestanden, aber bei meinem Denken nicht mehr benützt wurden. Dann wurde 1874-75 die Chaussee Marienburg-Neuteich-Tiegenhof gebaut, an deren Entstehung ich mich noch sehr genau erinnere, denn sie führte in etwa 200 m. Entfernung an meinem väterlichen Hof in Ladekopp vorbei. Dann wurden im Lauf von 40 Jahren soviel Chausseebauten ausgeführt, daß bei Ausbruch des ersten Weltkrieges im Jahre 1914 fast jedes Dorf Chausseeanschluß hatte. Anfänglich wurde den Bauern das Land, das sie zum Chausseebau hergeben mußten, noch vom Kreise bezahlt; später mußten die Gemeinden, die Chaussee haben wollten, das Land frei hergeben, d.h. die Gemeinden mußten die Bauern, welche Land hergaben, entschädigen, was mitunter heftige Feindschaft zwischen den Nachbarn hervorrief. Aber trotz alledem war die Sehnsucht nach einer Chaussee so groß, daß einige Gemeinden auf ihre eigenen Kosten Anschlußchausseen bauten, unter Subventionierung durch den Kreis. Dazu gehörten unter anderem die Chausseen Tragheim-Gr. Lesewitz, Trampenau-Parschau und Damerau-Barendt. Diese Chausseen wurden aber später alle vom Kreis übernommen. Bevor die Bahn Simonsdorf-Tiegenhof gebaut war, verkehrte einmal tägl. die gelbe Postkutsche von Marienburg nach Tiegenhof. Ich bin zwar nie mit der Post gefahren; sie ist aber doch eine freundliche Erinnerung an meine Jugendzeit. Sie kam nämlich pünktlich um 11 Uhr an meines Vaters Hof in Irrgang vorbeigefahren u. war dort von allen Teilen unseres Landes sichtbar. Folgedessen wurde sie als Signal für die Mittagspause benutzt. Wir haben sie später recht vermißt u. mußten den Ausfall der Post durch eine weiße Flagge ersetzen, die am Scheunengiebel von der Köchin hochgezogen wurde, wenn das Mittagessen fertig war. So ein Landbriefträger hatte in meiner Jugend ein schweres Amt. Er mußte für etwa 3 Dörfer die Post zu Fuß bestellen, zu einer Zeit, wo Chausseen selten u. Fußsteige garnicht vorhanden waren. Da wurden die Postsachen von dem alten Copenzgerne in Schulen, Schmieden, Molkereien etc. abgegeben. Etwa 1889/90 wurde die Sekundärbahn Simonsdorf-Neuteich-Tiegenhof eröffnet, die sogenannte Machandelbahn. Mit der Postkutsche war auch ein anderer Betrieb, die Fuhrhalterei Preuß Neuteichsdorf eingegangen. Reichlich 10 Jahre lang hatte er mit einer Anzahl Gespanne Zucker für die Neuteicher Zuckerfabrik nach Liessau oder Marienburg gefahren. Nun brauchte ihn die Fabrik nicht mehr, die trotz der Verschiffung des Zuckers auf der Schwente, auch, besonders im Winter, die Pferdetransporte nicht entbehren konnte. 1895 wurden von den Zuckerfabriken Liessau-Neuteich, Marienburg u. Tiegenhof Kleinbahnen in ihr Rübeneinzugsgebiet gebaut, die zunächst ausschließlich im Dienst der betr. Fabrik standen u. untereinander keine Verbindung hatten. Um 1900 wurden diese Rübenbahnen von der Westpr. Kleinbahn A.G. in Danzig aufgekauft. Sie schloß die einzelnen Strecken zusammen, baute sie besser, auch für Personenbeförderung aus u. machte sie allen Einwohnern des Kreises für ihren Bedarf zugänglich. Das war, besonders für die abgelegenen Dörfer, eine große Erleichterung. Bald hatte die Post auch in den Dörfern Postbriefstellen eingerichtet, was dem gesteigerten Verkehr zu Gute kam. In diesen Posthilfestellen, die meistens nebenamtlich verwaltet wurden, waren auch sehr bald öffentliche Fernsprechstellen eingerichtet, die viele Jahre lang dem Telefonbedürfnis der Dörfer genügten. Aber 1914 bei Ausbruch des ersten Weltkrieges hatte schon jeder Kaufmann u. auch die meisten Bauern ein eigenes Telefon.

Nachdem um 1890 sich die zweirädrigen Fahrräder auch bei uns eingeführt hatten, tauchten um 1900 die ersten Automobile bei uns auf, aber bei den Bauern tauchten sie erst nach Beendigung des ersten Weltkrieges auf u. waren auch bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges nicht allgemein geworden, aber das Radio hatte sich bei Beginn des II. Krieges bei den Bauern u. auch einem großen Teil der Arbeiter eingebürgert.

Um 1890 waren auch in den großen Kirchdörfern Säle an die Gasthäuser angebaut, die das gesellige Leben sehr beförderten. Neben allerlei Vereinstagungen wurden dort auch gerne Hochzeiten gefeiert u. als die Kinovorführungen zwischen den beiden Weltkriegen erst allgemein bekannt wurden, benutzte man die Säle auch dazu. Auch die Flugzeuge wurden zwischen den beiden Weltkriegen schon ab u. zu benutzt, aber den gewaltigen Aufschwung, den dieses neueste u. schnellste Beförderungsmittel in der ganzen Welt genommen hat, haben wir in der Heimat nicht mehr erlebt.

Eine gewisse lokale Bedeutung hatten auch die mit Pferden betriebenen Feldbahnen gewonnen, die von einigen größeren Landwirtschaften vor dem ersten Weltkrieg angeschafft worden waren u. besonders die großen Zuckerrübenbaubetriebe bei der Rübenabfuhr weitgehend vom Wetter unabhängig machten.

In den dreiz[ß]iger Jahren, als die Landwirtschaft in Deutschland sehr gefördert u. zur Anschaffung aller möglichen neuen Maschinen u. Geräten angeregt wurde, da sahen wir neidvoll über die nahen Grenzen, wo Trekker aller Art, Futtersilos, Mähdrescher etc. förmlich aus der Erde wuchsen. Aber nur einige kapitalkräftige Landwirte konnten in bescheidenem Umfang ähnliche Anschaffungen machen. Unter den verhältnismäßig wenigen Neuanschaffungen waren unter anderm die Pommritz-Rübenhebepflüge u. die Luftgummibereiften Ackerwagen. Um beide Geräte hatte die Zuckerüben bauende Landwirtschaft mehr als 50 Jahre gekämpft u. Menschen u. Tiere abgeschunden, bis endlich dieser einfache u. billige Rübenheber auf der Bildfläche erschien. Auch der luftgummibereifte Ackerwagen in seinen verschiedenen Größen war das Praktischste, was bisher in Ackerwagen geboten wurde.

Zu der Zeit der Freistaatherrlichkeit war es für unsere Reichsdeutschen Landsleute die einzige Möglichkeit, ohne poln. Visum nach Danzig zu gelangen, wenn sie mit dem D.Zuge nach Marienburg oder Elbing fuhren u. dann von dort aus mit Autoomnibus oder Kleinbahn durch das große Werder nach Danzig fuhren. Die Reise mit der Kleinbahn war nur von Marienburg aus möglich u. außerdem sehr zeitraubend. Folgedessen entwickelte sich bald ein reger Omnibusverkehr: Marienburg-Neuteich-Ladekopp-Danzig und Elbing-Tiegenhof-Ladekopp-Danzig. Nach Beendigung des Polenfeldzuges im September 1939 fiel diese Verbindung sofort weg.

Kap. III

Wirtschaftsweise der Bauern

In dieser Wirtschaftsweise hatte sich im Gr. Werder seit Jahrhunderten wenig bis 1840 verändert. Die Landnutzung bestand nach wie vor hauptsächlich im Getreidebau auf den höheren Ländereien des Werders, und überwiegend in der Kuhhaltung in der Niederung. Das Getreide wurde noch, wie zu Cäsars Zeiten, mit dem Flegel ausgedroschen u. durch Werfen durch den Wind gereinigt. Das Werfen geschah mit großen, selbst angefertigten Holzschaufeln auf der Scheunentenne, wo zu diesem Zweck beide Scheunentüren geöffnet wurden, um Zugluft herzustellen. Oft fehlte aber die nötige Windbewegung, oder der Wind kam unpassend längs der Scheune. Dann wurden eine oder nach Bedarf auch mehrere große Scheunentüren ausgehoben u. damit an einer Seite der Scheune ein Windfang gebildet, wodurch in den meisten Fällen der nötige Zugluftstrom erzeugt wurde. Nachdem auf diese Weise die Spreu vom Korn getrennt u. auch das magere Korn vom vollwertigen getrennt war, mußten noch mit Handschüttelsieben etwaige grobe Bestandteile, wie Distelknoten, Erdkluten etc. aus dem Korn entfernt [werden],[dann] wardasselbe verkaufsfertig u. wurde mit Scheffelmaßen in die Säcke gefüllt. Gewogen wurden diese Kornsäcke nicht, sondern vom Kaufmann ebenfalls mit dem Scheffelmaß nachgeprüft. Die Würde des gelieferten Korns war natürlich sehr verschieden u. wurde vom Kaufmann schon vor der Lieferung durch das sogenannte holländische Gewicht mittels einer kleinen Handwage festgestellt u. bei der Lieferung ebenso nachgeprüft.

Der Leser dieser Zeilen wird sicher in Gedanken ausrufen: „Welch mühsames Verfahren!!“

Um 1830 war der Rapsbau eingeführt. Er brachte schon etwas Abwechslung in den dauernden Getreidebau, erforderte aber eine sorgfältige Bodenbearbeitung durch Schwarzbrache u. kräftige Stalldüngung. Aber die Einnahmen aus Raps müssen besonders hoch gewesen sein. Das ging wenigstens aus einem Rechnungsbuch meines Großvaters hervor, der 30 Jahre lang die Einnahmen aus Rapsverkauf angeschrieben hatte, aber weiter nichts. Man könnte annehmen, daß alle übrigen Einnahmen nicht des Anschreibens wert gewesen seien. Die Bearbeitung des Raps’, nachdem er mit der Sichel abgeschnitten u. auf kleine Häufchen gelegt war, mußten die Werderaner noch lernen. Anfänglich wurde der Raps, sofort nachdem er abgeschnitten war, in die Scheune, in ein leeres Fach gefahren, das von allen andern Resten gesäubert war u. dessen Lehmboden tennenartig festgestampft war. Dort blieb er einige Monate liegen u. wurde dann wie Getreide mit dem Flegel gedroschen. Aber dann fanden wir heraus, daß man den Raps ruhig auf dem Felde liegen lassen konnte, ohne daß die Schoten aufplatzten, wie man befürchtet hatte u. daß er dann allerdings mit Planwagen in die Scheune gefahren u. mit Pferden ausgeritten werden konnte, ohne sonderliche Verluste. Eine sorgfältige Behandlung war dabei allerdings oberstes Gebot. Das ausreiten war ein besonderer Spaß für die Bauernjungen, die zu dieser Arbeit auch gerne zum Nachbar gingen, besonders, wenn er mit 30 [50?] Pfennig pr. Tg bezahlte. Nachdem aller Raps eingeerntet war u. das Stroh für Heizzwecke beiseite geräumt, wurde der Rapszylinder angestellt, eine, gewissermaßen als Röhre zu bezeichnende, etwa 4 m. lange, etwas schräg gestellte, mit passendem Maschendraht überspannte Trommel von etwa 70 cm. Durchmesser, die von einem Mann oder auch einer Frau gedreht wurde. Dieser Rapszylinder befreite die Rapsfrucht von den fingerlangen Schlauben, die ebenfalls ein gutes Heizmaterial waren. Das Rapsgut wurde dann anfänglich auch durch werfen in den Wind gereinigt u. später mit einer sogenannten Klapper (Windfege mit Sieben) gereinigt.

Der Raps verlangte einen frischen Boden in guter Kultur u. feuchtes Klima, was im Gr. Werder auch fast überall zutraf. Er wurde Mitte August mit einem, extra für diesen Zweck konstruierten sogenannten „Tonnchendriller“ in Gaben von etwa 6 kg. pro ha. ausgesät u. Ende Juli geerntet u. war eine vorzügliche Vorfrucht für Winterweizen – die Hauptfrucht des Werders. Und so war um die Mitte des 19ten Jahrhunderts der Raps die Lieblingsfrucht aller werderschen Bauern geworden.

Aber es ging wie fast immer mit solchen Neuerungen: Der Anbau wurde übertrieben und rief Rapsunkräuter u. Schädlinge auf den Plan. Zu den Unkräutern gehörte vor allen Dingen die Zaunrade oder Klebkraut genannt, zu den Schädlingen der Rapsglanzkäfer, der in dem trockenern Klima des Oberwerders – südlich der Eisenbahn Dirschau-Marienburg so verheerend auftrat, daß der Rapsbau aufgegeben werden mußte.

Der Winterraps hatte übrigens noch einige Halbbrüder: 1. den Rübsen, bei uns auch Ripper genannt, der Anfangs September ausgesät u. Anfang Juli geerntet werden konnte. Er war etwas anspruchsloser an den Boden, war auch im Preis u. Ertrag etwas geringer wie Raps u. wurde wenig im Werder angebaut.

2. gab es auch Sommerraps, der im Frühjahr ausgesät u. im Juli geerntet wurde und 3. gab es den Gelbsenf, der ähnlich, wie Raps u. Rübsen blühte, aber gelbes gröberes Korn, wie der Raps hatte, spätere Aussaat vertrug, aber ebenso, wie Rübsen u. Sommerraps zumeist nur als Lückenbüßer angebaut wurde. Alle diese Früchte waren gute Vorfrüchte für Weizen, gestatteten also schon eine bessere Abwechslung für die Halmfrucht u. boten im Mai, in der Blütezeit mit ihren weitleuchtenden gelben Flächen eine hübsche Belebung des sonst im allgemeinen etwas eintönigen Landschaftsbildes.

Inzwischen waren auch Pferde oder Schweinsbohnen u. Sommerwicken in den Anbauplan aufgenommen, wovon die Bohnen eine besonders geschätzte Vorfrucht für Winterweizen wurden u. bis etwa 1900 in großen Feldern angebaut wurden. Die Wicken waren der beste Stickstoffsammler, den wir damals besaßen, aber sie wurden doch hauptsächlich zu Grünfutterzwecken, weniger zur Samengewinnung angebaut. Sie erzeugten wegen der starken Stickstoffzufuhr leicht Lager in der nachfolgenden Halmfrucht. Auch Rotklee, Weißklee u. Schwedenklee waren bei uns heimisch geworden, was den trockneren Werderböden besonders zustatten kam, die nun im regelmässigen Wechsel durch Einsaat eines Gemisches von Rotklee, Weißklee u. Thimothen einen ein bis zweijährigen, mitunter sogar 3jährigen Weideu. Heuschlag einrichteten u. im letzten Jahr nach der Heuaberntung eine Johannibrache für Raps einführten u. die Schwarzbrache fallen ließen. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts traten dann die Göpel oder Roßwerkdreschmaschinen auf den Plan, die mit 4 Pferden betrieben wurden. Das Roßwerk stand meistens vor der Scheunentür u. war durch 2 je etwa 4 m. lange gekoppelte eiserne Stangen mit dem Dreschkasten auf der Tenne verbunden. Einige Bauern hatten auch das Roßwerk in die Scheune fest eingebaut. Es war fraglos schon eine erhebliche Erleichterung der bisherigen Flegeldruschmethode, aber die Reinigung mußte nach wie vor durch den Wind geschehen, bis dann auch bald die schon beim Rapsbau erwähnten Klappern (Windfege mit Siebwerk) konstruiert wurden, die den Bauern endlich von günstigen oder ungünstigen Winden unabhängig machten.

Diese Zeit von 1850-1880 muß aber eine gute Zeit für die Landwirtschaft gewesen sein, was man aus den erheblichen Vermögen entnehmen kann, welche die Bauern damals ihren Kindern beim Aufkauf eines Hofes mitgaben.

1871 wurde in Liessau die erste Zuckerfabrik im preußischen Osten gebaut, der sehr bald 2 Zuckerfabriken in Dirschau, je eine in Neuteich, Tiegenhof, Marienburg, Altfelde, Riesenburg, Marienwerder, Lobbowitz, Mewe, Schwetz, Pelplin, Praust u. Gr. Zünder folgten. Diese ungesunde Bauwut betrf. Zuckerfabriken, die bis auf 7 bei Ausbruch des ersten Weltkrieges verschwunden waren, hatten die Landwirtschaft ein tüchtiges Stück Geld gekostet. Aber zunächst war ein reges Leben in die Landwirtschaft gekommen u. hatte in Verbindung mit den ebenfalls seit 1875 wie Pilze aus der Erde schießenden Molkereien den Werderbauern Gelegenheit gegeben, ihre Böden zu verbessern. Etwa 1875 hatten einige unternehmende Bauern wie z.B. Janßon Tiege, Dyck Brodsack, Gerhard Wiebe Gr. Lesewitz kleine Molkereien, oft sehr behelfsmässig, eingerichtet u. von den Nachbarn Milch zugekauft. Anfänglich haben diese Bauern ihre Molkerei wohl auf eigene Rechnung betrieben. Da sie aber einen Fachmann aus Süddeutschland oder der Schweiz für den Betrieb einstellen mußten u. von dessen Ehrlichkeit abhängig waren, wobei sie oft schlechte Erfahrungen machten, so wurden aus den Molkereien bald Genossenschaften, die dann für einen bestimmten Milchpreis meistbietend verpachtet wurden. Die Hausfrauen waren nun endlich die schwere zusätzliche Arbeit der Käse u. Butterfabrikation los, wonach sich viele schon lange sehnten. Ich kann mich aber aus meiner frühesten Kinderzeit noch des Käsehändlers erinnern, wenn er zur Abnahme der Production von etwa 2-3 Wochen auf den Hof kam u. der Wiegebalken hervorgesucht wurde, mitsamt den gekennzeichneten Steinen. Eine Dezimalwage besaß Vater damals noch nicht. Der Wiegebalken wurde ganz einfach an einem passenden Baumast befestigt u. die Wage war fertig.

Als die Molkereien erst allgemein geworden waren, gingen viele Bauern daran, aus Westdeutschland besseres Vieh einzuführen u. hatten damit so große Erfolge, daß sich etwa um 1890 die ganzen Viehzüchter der Provinß Westpreußen zu einer Herdbuchgesellschaft mit dem Sitz in Danzig zusammenschlossen u. regelmässig Auktionen in Danzig abhielten. Diese Zuchtrichtung bestand aus schwarz-weißen Ostfriesen, holländischer Abstammung.

Es waren auch rotbraune Holsteiner Kühe von Gerhard Wiebe Gr. Lesewitz eingeführt worden u. hatten in seiner Verwandtschaft viel Beifall u. Nachzucht gefunden. Es waren gut geformte leichtfuttrige Tiere von der gleichen Milchergiebigkeit, wie die Ostfriesen, aber sie waren nicht der Geschmack der Mehrheit u. so mußten sie weichen. Etwa 1910 nach dem Tode seines Vaters Gerhard Wiebe stellte sein Sohn Rudolf sich ebenfalls auf Schwarz-weiß um.

Erstaunlich war es, wie schnell sich nach Gründung der Molkereigesellschaften der größere Grundbesitz des Werders von der Mastviehhaltung auf die Kuhhaltung umstelltenu. manchen tüchtigen Züchter aus ihren Reihen gestellthaben. Auch die Höhenkreise Westpreußens waren an diesem Aufschwung in der Rinderzucht beteiligt, aber das Zentrum blieben immer die Weichselniederungen.

Auch die Pferde u. Schweinezucht wurde eifrig betrieben. Bis zur Einführung des Zuckerrübenbaues beruhte die Pferdezucht im Gr. Werder auf Tieren ostpreußischer – Trakehner – Abstammung u. bis zur Beendigung des ersten Weltkrieges veranstaltete die Militärverwaltung regelmäßig Remontenmärkte im Kreise. Aber die schwere Arbeit des Rübenbaues u. besonders der Rübenabfuhr forderte doch gebieterisch die Zucht eines stärkeren u. ruhigeren Pferdes u. so war in zahlreichen Höfen ein Mischblut von Ostpreußen u. Belgiern rheinischer Abstammung zu finden. Auch die beiden Richtungen der Pferdezucht hatten ihre Stutbuch Gesellschaften.

Die Schweinezucht war der Herdbuch Gesellschaft angeschlossen.

Zugleich mit der Entstehung der Zuckerfabriken kamen auch die ersten Dampfdreschmaschinen mit voller Reinigung ins Land, sowie 2 Dampfpflugsätze, welche von der Liessauer Dampfpfluggesellschaft erworben wurden. Nun war man in Kreisen der Bauern u. auch Städter soweit, daß man glaubte, weiter ginge es nun nicht mehr. Die Garben wurden oben eingeworfen u. unten lief das sauber gereinigte Getreide in die Säcke. Die Dampfdreschsätze führten sich schnell ein. Es dauerte allerdings wohl noch etwa 30 Jahre, bis jeder Bauer von mehr als 100 ha einen eigenen Dreschsatz besaß; aber es waren doch soviel Dreschsätze im Kreise, die auf Lohn droschen, daß noch kaum ein Bauer nach 1880 mit dem Roßwerk gedroschen hat. Der Flegeldrusch, ab u. zu ausgeführt, hauptsächlich wohl zur Gewinnung von Richtstroh zur Ausbesserung von Strohdächern, soweit noch welche vorhanden waren. Weniger führten sich die Dampfpflüge ein. Sie beschränkten ihre Arbeit mehr auf die Felder der Gesellschaftsmitglieder. Es war auch immerhin eine erhebliche Ausgabe, wenn man 20 Mark pro culm. Morgen bezahlen u. noch die benötigten Kohlen liefern mußte u. zusätzlich 1 vierspänniges Gespann mit Führer zum Wasserfahren sowie einen Mann am Pflug. Es hatten sich zwar um 1890 noch 3 Gesellschaften gebildet. Aber, sei es, daß die Maschinen zu schwach gekauft waren, die den Pflug nicht in der gewünschten Tiefe zwangen,oder waren es andere Umstände, die Gesellschaften gingen alle ein. Bestehen blieb blos ein Privatunternehmen von Jahn Damerau u. seinem, im Kreise Rastenburg wohnenden Bruder, die beide große Besitzungen hatten u. sich solch teuren Apparat leisten konnten, den sie auch, wenn er frei war, an Nachbarn ausliehen.

Nun standen wir also von 1830 an im Zeichen des Zuckerrübenbaues u. sind bis zu unserer Flucht 1945 nicht mehr von ihm losgekommen. Einige Bauern weigerten sich allerdings standhaft u. begannen garnicht mit dem Anbau. Andere schleppten sich jahrelang mit schlechten Erträgen hin u. gaben dann das Rennen auf, und dann gab es auch eine Anzahl, die trotz dauernd schlechter Erträge nicht von dem Rübenbau liessen. Diese kamen am schlechtesten weg, denn der Rübenbau war nur viele Jahre lang rentabel, wenn er hohe Erträge abwarf. Mit ganz gemeinen [?] Preisen von 75 Pf. bis zu 1.00 M pro Centner haben wir uns durch die lange Zeit von 1880 bis zum ersten Weltkrieg durchgeschleppt. Erst nach dem ersten Weltkrieg bekamen wir einigermassen den Preis für die Rüben, der den Anbau lohnend machte, und die Berechtigung von der Fabrikleitung, durch unsere Vertrauensleute das verwiegen u. Probeputzen zu überwachen, was unsern ha. Erträgen sehr zustatten kam. Etwa 20 Jahre lang hat die Zuckerfabrik Liessau auch Rübensamenzucht auf ihrem Gut in Liessau getrieben. Aber dann gab man das Wettrennen mit den sächsischen Züchtern auf u. nahmen aber, bald nach dem ersten Weltkrieg, den Vermehrungsbau von Zuckerrübensamen für sächsische Züchtereien in größerem Umfang wieder auf. Der Rübensamen ist eine graue unscheinbare Frucht, aber er strömt in der Blütezeit einen berückend honigsüßen Duft aus, der den Duft von frischem Heu u. blühendem Rotklee oder Pferdebohnen noch übertrifft. In diesen Tagen u. Wochen kann man auch bei uns sagen: „Wo in Düften schwelgt die Nacht“! [Rheinlied – Strömt herbei, ihr Völkerscharen]

Um dem geneigten Leser ein wenig die Gründe für den vielfach geringen Erfolg beim Rübenbau zu erläutern, muß gesagt werden, daß die Rüben zunächst eine tiefe Pferdefurche (30 cm.) verlangen, welche mit Gespannen, besonders auf schwerem Werderboden, kaum zu erreichen war. Dann mußte der Boden möglichst unkrautfrei sein; besonders Queken sind der Rübe größter Feind, neben Wildhafer u. Hederich. Auch leidet die Rübe sehr darunter, wenn sie vom Unkraut überschattet oder zu spät verzogen wird und der größte Fehler war es, wenn man im Gr. Werder die Rüben auf ungekalkten Boden bringt. Zwar ein oder zweimal läßt sich die Rübe das gefallen, aber dann leiden die Rüben unter Wurzelbrand, der sofort verschwindet, wenn genügend Kalk im Boden ist. Aber das Kalken war teuer u. machte erhebliche Arbeit u. Beides scheute der Werdersche Bauer oft u. nahm lieber dauernd schlechte Erträge hin. Einen andern Feind hatte die Rübe noch, das war die Rübennematode, die sich bei übertriebenem Rübenbau einfindet u. die Verkurstung der milderen Böden. Damit hatten wir in den letzten 20 Jahren nicht mehr zu kämpfen, nachdem die sogenannten Meißeleggenbei uns eingeführt waren, mit denen man die Rüben ein bis zweimal vor dem auflaufen, besonders aber nach jedem Regen abeggte, so daß es garnicht zur Kurstenbildung kommen konnte.

Unter den Winterhalmfrüchten beherrschte der Quadendorfer Weißweizen bis etwa 1890 das Feld. Er war nicht sonderlich lagerfest, gab aber mittelgute Erträge. Später wurde oft gewechselt, sobald sich eine neue Sorte überlegen zeigte. Zuletzt waren wir bei K[C]arstens Dickkopf Nr. 5 angelangt. Roggen wurde im Werder fast nur zum eigenen Bedarf angebaut u. zwar hauptsächlich Petkuser. Gerste wurde Heines Hanna, Heils Frankengerste u. Ackermanns Isaria, doch auch viele andere Sorten angebaut. An Hafer wurde auch oft gewechselt. Ich erinnere mich an Svalö[v]fs Siegeshafer, Lochows Gelbhafer, Bensings Fahnenhafer u. viele andere Sorten wurden angebaut. Die Erträge schwankten zwischen 60 u. 90 Ctr. pr. ha., ausnahmsweise darüber oder darunter. Die Zuckerrübenerträge lagen bei mir im Durchschnitt der letzten 20 Jahre bei 720 Ctr., Kartoffeln u. Futterrüben wurden auch hauptsächlich zum eigenen Bedarf angebaut. Die Erträge u. besonders die Preise waren im Laufe der Jahre von 1895 bis zum ersten Weltkrieg langsam angestiegen. Weizen war von 6 bis auf 10 .00 M. pr. Ctr., Roggen von 5.00 M. auf 8.00 M., Gerste von 5.00 M auf 9.00 M. u. Hafer auch von 5 auf 9.00 M angestiegen u. die Milch pro Liter von 7 auf 10 Pf., Schweine von 30 auf 50.00 M pr Ctr u. Rindvieh von 25.00 M auf 40 M. Ein gutes 3jähriges Remontepferd brachte bis 1000 M, eine gute Milchkuh bis 600 Mark im freien Handel; auf den Herdbuch Auktionen auch oft auf 800 M. und die jungen einjährigen Zuchtbullen brachten etwa 1000 M. Durch die Herdbuch Auktionen wurden die Preise im allgemeinen wesentlich erhöht. Aber auch der Handel zahlte Preise, daß man dabei bestehen konnte. Daher versuchte man es vor dem ersten Weltkrieg kaum, neue Früchte in den Anbau aufzunehmen. Als dann der Krieg beendet u. wir Werderaner vom deutschen Vaterlande abgetrennt u. dem Freistaat Danzig einverleibt waren, regte sich auch in der Landwirtschaft oft ein kräftiger Aufbauwille, in dem wir von unserm alten Vaterlande sehr unterstützt wurden. Auch die deutschen Bauern im abgetretenen Westpreußen u. Posen wurden von Deutschland nach Kräften gefördert, um sie auf ihrem Grund u. Boden zu erhalten. Die Verbände aller Art, die durch die Verteilung Westpreußens an Danzig, Deutschland u. Polen in 3 Teile zerrissen waren, mußten neu gegründet werden. Neue kamen hinzu. Danzig war mit Deutschland im gemeinsamen Währungsverband geblieben u. als der Währungsverfall in Deutschland einsetzte, machten wir alle Phasen dieses Verfalls mit, bis wir Danziger uns von der deutschen Mark lösten u. den Danziger Gulden schufen, der an das englische Pfund gebunden war. In dem letzten Inflationsjahr 1923 wurde schon weitgehend nach Pfd. oder U.S.A. Doll. gehandelt. Dieser allmähliche Währungsverfall hatte schon 1920 oder 21 zur Gründung des Rübenbauvereines geführt und der Zuckerrübenpreis wurde nun alljährlich zwischen den Zuckerfabriken u. dem neuen Verband ausgehandelt. Das gab viel Streit u. führte 1922 zum Rübenanbaustreik. Nun wurde nach Ersatz für den fehlenden oder wenigstens sehr eingeschränkten Rübenbau gesucht u. dabei kamen einige Bauern auf den Gedanken, Cichorien anzubauen, wozu auch ich gehörte. Die Cichorie, die zur Fabrikation des bekannten Kaffee-Ersatzes gebraucht wurde, war damals in der Provinz Posen, besonders auf den guten Böden Cujawiens gerne angebaut u. auch auf den großen Gütern in eigenen Fabriken verarbeitet. Es war dieses für die dortige Landwirtschaft eine Notwendigkeit, weil sie sich den guten Zuckerrübenboden durch übermäßigen Rübenanbau stark mit Nematoden verseucht hatte u. nun die Cichorie als Gegenmittel gegen die Nematoden und als Vorfrucht für Zuckerrüben anbaute.

Wir versuchten es also einige Jahre mit der Cichorie, gaben ihren Anbau aber sofort wieder auf, als wir mit den Fabriken Frieden geschlossen hatten. Die Cichorie hatte zudem eine lästige Auswirkung bei ihrem Anbau. Jedes kleinste Stückchen Wurzel, das im Boden blieb, trieb im nächsten Frühjahr unfehlbar wieder aus u. mußte sorgfältig entfernt werden, wenn man sich nicht ein neues Unkraut heranziehen wollte. Wir haben nachher in Frieden mit den Zuckerfabriken gelebt und den Rübenbau auch, trotz der vielen eingegangenen Fabriken, nicht einschränken dürfen. Die noch vorhandenen Fabriken waren so groß ausgebaut, daß sie die ganze Produktion meist bis Weihnachten verarbeitet hatten. Die uns am nächsten gelegene Fabrik Neuteich hatte z.B. bei Aufnahme ihrer Arbeit im Jahre 1878 =6000 Ctr in 24 Std verarbeitet u. im Jahre 1930=30000 Ctr.

In den Jahren des nationalsozialistischen Regims fanden keine Verhandlungen zwischen Fabriken u. Rübenbauern mehr statt, sondern die Machthaber diktierten den Fabriken den Anteil am Gewinn, den sie den Rübenbauern zu zahlen hatten. Die Rübenbauern kamen nicht schlecht dabei weg. Im Jahre 1920 wurde der erste landw. Versuchsring in Liessau gegründet u. als Versuchsringleiter der junge Diplomlandwirt Emil Wiebe angestellt. Die hauptsächlichste Triebkraft für diesen Verein war Ernst Penner Liessau, auf dessen Feldern auch die meisten Versuche angestellt wurden. Diese Versuche befaßten sich hauptsächlich mit Düngungs u. Sortenversuchen, aber auch auf Feststellung des Kalkbestandes im Boden u. auf Einwirkung mechanischer Arbeiten, wie verschiedener Furchentiefen u. der Hackarbeit auf den Ertrag bei Hackfrüchten u. Halmfrüchten. Die Lehren, die wir daraus für uns ziehen konnten, waren uns sehr wertvoll, besonders, weil man sich unbedingt auf sie verlassen konnte. Der Verein hat etwa 10 Jahre bestanden u. ging, wie auch die zahlreichen landwirtschaftlichen Vereine, erst zur nationalsozialistischen Zeit ein. Von da an bekam man alle diesbezüglichen Anregungen von der „Partei“. In dieser Zeit begannen viele Bauern auch von sich aus nach neuen Früchten zu suchen u. so begann etwa 1923 fast gleichzeitig der Anbau von blauem Schließmohn u. weißen Victoria Erbsen. Sie haben 10-15 Jahre das Landschaftsbild des großen Werders beherrscht u. boten dem Bauern neben guten Erträgen u. guten Preisen auch zu der Blütezeit ein landschaftlich schönes Bild. Nun war es im großen Werder garnicht mehr farblos. Im Mai blühte nach wie vor der Raps goldgelb, im Juni die Erbse mit ihrem zartgelbweißen Blütenmeer u. im Juli der mannshohe Mohn mit seinen lilaweißen großen Blüten, die manchem fremden nächtlich Durchreisenden eine große Wasserfläche vortäuschten. Der ebenfalls zu dieser Zeit eingeführte Rübensamenbau brachte dann noch den honigsüßen Duft ins Land.

Aber die Herrlichkeit dauerte nur 10-15 Jahre, da fanden sich, durch übermäßigen Anbau stark gefährdet, Krankheiten u. Schädlinge, die den Anbau von Mohn u. Victoria Erbsen unmöglich machten. Bei dem Mohn war es ein Schädling, der sich an den Wurzeln ansiedelte u. den Mohn bei Beginn der Blüte zum umfallen brachte u. bei den Erbsen der Kohlweisling, der seine Eier in die Erbsenblüte legte u. viel Wurmfraß erzeugte u. die Brennflecken Krankheit, die ein vorzeitiges Absterben der Erbse zur Folge hatte. Schade um die beiden schönen Früchte, die ebenso, wie Rübensamen eine gute Vorfrucht für Weizen waren, dessen Anbau natürlich auf Kosten der andern Halmfrüchte erheblich ausgedehnt wurde. Unterdesssen, waren ab 1910 die sandigen Böden in den Dörfern an Weichsel u. Nogat, die einmal, oft vor Jahrhunderten, durch Deichbrüche versandet waren, zumeist in Kultur gebracht worden u. gaben gute Erträge an Roggen u. Kartoffeln. Diese Kultur wurde noch durch Einführung des Süßlupinenbaues bemerkenswert gefördert, die auf allen Sandböden herrlich wuchs u. gelb blühte. Auch Mais, der etwa 1923 eingeführt wurde, konnte auf den besseren Sandböden mit gutem Erfolg angebaut werden. Er störte allerdings erheblich in der Rübenerndte, denn er war in der Regel erst Anfang Oktober reif. Er brachte gute Erträge (bis 100 Ctr pr ha.) u. Preise, wie Futtergetreide, aber in der Zeit des 2. Weltkrieges mußte er stark im Anbau eingeschränkt werden, weil die Preise für alle Früchte, die man aus dem eroberten Polen u. später auch einige Jahre aus Rußland einführen konnte, zu Gunsten der Preise für Hackfrüchte aller Art, besonders Gemüse, niedrig gehalten wurden. Bei Beginn der nationalsozialistischen Zeit wurde dem Öllein, den wir als Lückenbüßer schon früher ab u. zu angebaut hatten, größere Aufmerksamkeit gewidmet. Er konnte im Gegensatz zum Faserlein, mit der Maschine gemäht werden u. da das Stroh mit 5 M. pr Ctr. bezahlt wurde, brachte er eine gute Einnahme u. war außerdem eine gute Vorfrucht für Winterweizen, die uns durch den Ausfall von Mohn u. Erbsen, sehr willkommen war.

Seit der Zeit, als wir den Mohn- u. Erbsenbau aufgeben mußten, waren eine ganze Anzahl neuer Früchte in den Anbauplan aufgenommen worden. Ich nenne da den Anbau von Spinatsamen, von Kümmel, Mohrrübensamen, Futterrübensamen, Grassamen (Thimothee u. Wiesenschwingel) u. während des Krieges Mohrrüben, frühen u. späten Weißkohl, Pflückerbsen, Rot u. Weißkleesamen, rote Beeten und manches andere, das mir aus dem Gedächtnis entschwunden ist u. auch nur vereinzelt angebaut wurde. Es ist ein fast verwirrend buntes Bild, das ich dem geneigten Leser vorgeführt habe.

Als Nebenerwerb bestanden in der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch viele Windmühlen, die z.T. zu einem Bauernhof gehörten, aber auch den Haupterwerb des Besitzers neben einer kleinen Landwirtschaft bildeten. Sie sind fast alle eingegangen oder wenigstens mit einer Lokomobile versehen worden, die sie vom Winde unabhängig machte. Als neuerliche Ausnutzung des Windes waren um die Jahrhundertwende mehrfach Windmotore neben den Stall gestellt, die das Wasserpumpen u. das schroten u. Häckselmachen besorgen sollten. Sie verschwanden aber meist, als die Elektrizität bei uns eingeführt wurde. Das war im Jahre 1924, als die 5 Bauern des Dorfes Liessau einmütig beschlossen, elektr. Strom von dem Elektrizitätswerk Dirschau zu beziehen u. in Verhandlungen mit der Stadt Dirschau, die damals schon polnisch geworden war u. „T[c]zew“ hieß, einzutreten. T[c]zew erklärte sich auch sofort zur Stromlieferung bereit, wenn wir alle Baukosten bis an das Elektrizitätswerk übernehmen würden. Das überstieg unsere Leistungsfähigkeit denn doch u. machte die Aufnahme eines Darlehns von 60000 Mark notwendig. Die Einrichtung auf seinem Hof mußte jeder für sich und nach seinem Geschmack ausführen lassen. Einen großen Teil der Baukosten verschlang der Ankauf des über 1000 m langen Kabels über die Weichselbrücke u. noch etwa 500 m Kabel von der Brücke bis zum Elektrizitätswerk, etwa 35000 Mark und der Bau der Hochspannungsleitung bis an die Transformatoren.

Nach etwa 4 Jahren baute die Staatsregierung Danzig dann allmählig für das ganze Werder Elektrizitätsleitungen aus u. übernahm von uns die Liessauer Ortsleitung u. auch das Darlehn von 60000 Mark u. führte die Leitung über das Werder bis Danzig durch und versorgte fast alle Dörfer u. Einzelhöfe mit Strom, der nun größtenteils von dem Ostpreußenwerk geliefert wurde. Als am 1. September 1939 die Brücken bei Dirschau von den Polen gesprengt wurden, machte sich diese Maßnahme für uns günstig bemerkbar.

Dann gab es noch eine Anzahl kleinere Ziegeleien im Kreise, die durch Neubauten in den 80ziger Jahren noch um einige vermehrt wurden, aber nach 20-30jährigem Bestehen fast alle wieder abgebrochen wurden. Die Konkurrenz der Haffziegeleien, die mit billiger Wasserkraft ihre Produktion bis Neuteich bringen konnten, war zu groß.

In den beiden kleinen Städtchen Tiegenhof u. Neuteich regte sich auch der Unternehmergeist. In Neuteich spielte die Zuckerfabrik die Hauptrolle u. der Getreide und Düngemittelhandel eine erhebliche Rolle. Auch war es nun zum Treffpunkt der Landwirte des oberen Werders u. ihrer geselligen Zusammenkünfte geworden, nachdem unsere alte Kreisstadt Marienburg Ausland für uns geworden war. Zwei Bankgeschäfte u. eine Anzahl Kaufläden u. Gasthäuser aller Art, sowie Handwerksunternehmen rundeten das Bild ab.

Tiegenhof war ähnlich ausgestattet, hatte aber seine Zuckerfabrik längst wieder abgebrochen. Dafür war der Schiffsverkehr nach Elbing, Königsberg u. Danzig rege, auch bestanden neben der weltberühmten Machandelfabrik von Stobbe ein Mühlewerk, eine Oberschule und schier unzählige Kneipen.

Das gesellschaftliche Leben des Oberwerders spielte sich viele Jahre in der Ressource in Neuteich ab, bis die Nationalsozialisten auch diesem Verein ein Ende bereiteten.

Die Zuckerrübensamenzucht Delitzsch in Sachsen, mit der wir Samenanbauer aus Liessau und Umgegend in angenehmer Geschäftsverbindung standen, hatte in Liessau eine Abnahmestelle u. eine Rübensamentrocknungsanlage eingerichtet, die wir im Bedarfsfalle auch zur Trocknung von naß geerntetem Getreide u. besonders zur Trocknung von Körnermais benutzen durften. Wir hatten in Liessau zwar fast alle Spezialscheunen zur Maistrocknung gebaut, wo der Mais aber bis zum Frühjahr liegen bleiben mußte. Wer seinen Mais, etwa zu Futterzwecken, früher brauchte, ließ ihn in der Trocknerei trocknen. Um den Rübensamen versandfertig machen zu können, mußten wir eine Entstoppelungsmaschine anschaffen. Das waren z. T. von heimischen Tischlern gefertigte Gestelle von etwa 1 m. breite, die in verschiedener Höhenlage in einer etwa 75 cm. großen Entfernung voneinander 2 Holzrollen besaßen, über die eine Leinwand endlos abrollte. Oben war ein möglichst großer Behälter zur Aufnahme des soweit gereinigten Rübensamens. Die feinen Stoppelteilchen konnten nur auf diese Weise entfernt werden. Das war keine schwere Arbeit, sie konnte von einem Mädchen oder einem alten Mann bequem geleistet werden, aber sie schaffte sehr wenig u. als uns die Samenzucht Delitzsch den Samen auch ungestoppelt, sogar ganz ungereinigt abnahm, verzichteten viele Samenbauer auf Reinigung und event. auf Trocknung u. liessen sich lieber die entsprechenden Abzüge gefallen.

Abgesehen vom Rübensamen-Versuchsbau, den wir alle gleichmässig betrieben, wurde auch von Ernst Penner Liessau in gleicher Weise Vermehrungsbau in andern Fruchtarten (Weizen, Erbsen, Gerste u.s.w.) betrieben. Wir andern Bauern hatten das Wettrennen weitgehend aufgegeben u. bauten nur zugekaufte Originalsaat an, die im ersten Anbau auch noch anerkannt wurde, aber nicht mehr dem Zwang zur Ablieferung an den Züchter unterlag. Wir verkauften zwar etwas billiger, wie Penner, wurden aber unsern Anbau fast immer zu etwas erhöhten Preisen gut los.

Kap. IV

Bauten.

Bei dem Kapitel „Bauten“ muß ich zuerst des Hochmeisterschlosses des deutschen Ritterordens in Marienburg gedenken.

Marienburg liegt zwar auf der anderen Seite der Nogat u. gehörte also in den letzten 25 Jahren nicht mehr zum Kreise Gr. Werder. Da es aber seit seiner Gründung um 1250 bis 1920 unsere Kreisstadt gewesen ist, erscheint mir ein kurzer Abriß der Geschichte von Stadt u. Burg „Marienburg“ gerechtfertigt. Als der Orden um die Mitte des 13ten Jahrhunderts im Preußenlande festen Fuß gefaßt hatte, suchte er nach einer passenden Stelle, wo er sein Haupthaus, wie er es bescheiden nannte, hinsetzenkonnte. Die Wahl fiel auf das hohe Ufer an der östlichen Seite der Nogat, kurz bevor das Gelände zu der rechtseitigen Nogatniederung abfiel. Aus dem Ordenshaupthaus wurde eine so gewaltige Burganlage, wie sie in Deutschland nicht mehr zu finden war. Man sagt, die alte Papstburg in Avignon in Südfrankreich soll der Marienburg ähnlich sein. Der Beginn der Ordensherrschaft in Preußen fiel allerdings in die Zeit, als die Päpste durch 1 ½ Jahrhunderte in Avignon residierten u. viel Verbindung mit dem Orden hatten. Diese vielfache Berührung könnte auch auf den Bau der neuen Burg eingewirkt haben. 1309 war der Bau der neuen Burg soweit fertig, daß der Hochmeister seinen Sitz von Venedig nach der Marienburg verlegen konnte. Damit begann die Zeit der höchsten Blüte des Ordens. Unter dem Hochmeister Winrich von Knipprode 1350-82 wurde der Hochmeisterpalast, etwas abseits des Hochschlosses, u. der große Remter gebaut. Wer diese wundervollen Spitzbogenwölbungen im großen Remter, die gleichen Bogen im Sommerremter, die hier auf einem einzigen Pfeiler ruhten, während der große Remter 3 Pfeiler benötigte, oder wer die entzückenden logienartigen Umgänge im Hof des Hochschlosses u. die St. Annenkapelle, unter der sich die Gruft der Hochmeister befand, auf sich wirken ließ, der wird die Marienburg so leicht nicht mehr vergessen. Aber der Orden hatte seine Aufgabe erfüllt. 1410 verlor er die Schlacht von Tannenberg gegen die Polen. Der Komthur von Schwetz, Heinrich v. Plauen rettete zwar die Marienburg durch seine Tatkraft, aber im Orden selbst war vieles faul geworden. So kam ihm nicht nur aus seinen eigenen Reihen, sondern von seinen eigenen Städten u. eigenen Adligen das Verderben. Von der Belagerung der Marienburg mußten die Polen zwar, ohne ihr Ziel erreicht zu haben, abziehen, auch hatte der Orden an Landbesitz kaum etwas eingebüßt, aber jede Reorganisation blieb aus und der lange Krieg zwischen dem Orden u. den von der Ritterschaft unterstützten Städten machte der Ordensherrschaft weitgehend ein Ende. Söldnertruppen zogen in die stolze Marienburg ein u. übergaben, als sie ihren Sold nicht bekamen, die Burg an die Polen. Der Orden wurde auf das spätere Ostpreußen beschränkt, das er auch nur noch von Polen zu Lehen erhielt u. nahm seinen Sitz in Königsberg. Über die gänzlich unzerstörte Burg senkten sich Jahrhunderte des Schweigens. Erst 400 Jahre später, um die Mitte des 19ten Jahrhunderts, erinnerten sich einige Romantiker, darunter auch Max v. Schenkendorf der Burg im Osten. Man brachte wenigstens wieder Dächer auf die, nur durch Witterungseinflüsse beschädigten Gebäude. Aber erst um 1880 begann man mit einer planmäßigen Restaurierung der Burg, die durch eine alljährliche Schloßbaulotterie u. Zuschüße der preußischen Regierung finanziert wurde. Zwei Schloßbaumeister – Steinbrecht u. Schmidt haben ihre Lebensaufgabe darin gefunden. Den ersteren nahm ein gnädiges Geschick aus der Mitte seiner Arbeit hinweg, der letztere mußte die Vernichtung seines Lebenswerkes noch überleben u. ist erst vor einigen Jahren in Schleswig-Holstein gestorben.

Hier sei auch mit einigen Worten unserer lieben alten Kreisstadt Marienburg gedacht. Sie wurde vom Orden wohl gleichzeitig mit dem Bau der Burg angelegt. Die Stadt grenzte unmittelbar an den etwa 30 m. breiten Schloßgraben, der die Burg von 3 Seiten umgab. Die vierte Seite wurde bei Burg u. Stadt von der Nogat geschützt. Die Stadt zog sich, südlich der Burg, etwa 400 m. lang an der Nogat hin u. hatte, nach den noch vorhandenen Stadtmauern zu schließen, eine Breite von 200-300 m. In der Mitte, parallel mit der Nogat, zog sich die einzige Haupt oder Marktstrasse, etwa 30 m. breit, hin, die an beiden Seiten in vollkommen geschlossener Weise von 2-3stöckigen Laubenhäusern begrenßt war. Zu beiden Seiten der Marktstrasse, auch parallel mit ihr, zog sich je eine Speicherstr. hin, deren Gebäude an der einen Speicherstr. hart an die Nogat grenßten. Die Lauben wurden an der einen Seite hohe Lauben, an der andern Seite niedere Lauben genannt. Das hatte mit der Höhe der Gebäude aber nichts zu tun, sondern bezog sich auf das Terrain, das an der einen Seite der Marktstrasse etwa 2 m. höher lag, wie an der andern Seite. Ende des 19ten Jahrhunderts brannten bei einem großen Schadenfeuer etwa 10-20 dieser Häuser nieder, wurden aber im alten Styl wieder aufgebaut. Und so blieb das einzig schöne Stadtbild, das in Deutschland, meines Wissens, nur noch in Hirschberg in Schlesien ein ähnliches Gegenstück hat, erhalten bis zu unserer Flucht.

Von den Gebäuden im Gr. Werder waren die vielen alten kath. Kirchen am bemerkenswertesten. Sie hatten die vielen Jahrhunderte ohne sonderlichen Schaden überstanden. Schlechter hatten sich die meisten evangelischen Kirchen gehalten. Sie waren durchweg von Fachwerk u. ohne Turm gebaut, der ihnen vielfach erst im 19ten Jahrhundert, unter preußischer Herrschaft angebaut wurde. Einige waren auch so schlecht gebaut, daß sie im 19ten Jahrhundert abgerissen u. neu gebaut wurden. Jetzt aber massiv und mit Turm. Die 8-10 Mennonitenkirchen, die ausschließlich aus Holz gebaut waren u. immer außerhalb der geschlossenen Dörfer standen, bedurften auch schon oft eines Neubaus, der durch unsere Vertreibung jetzt überflüssig geworden ist.